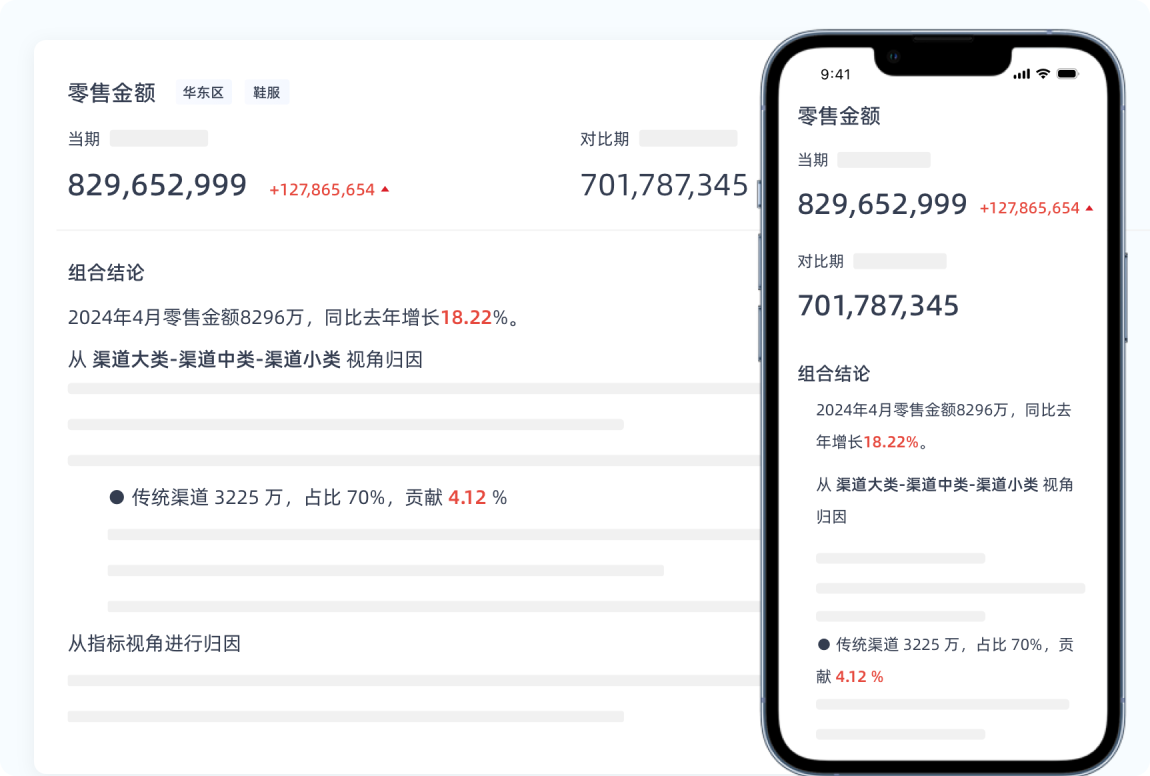

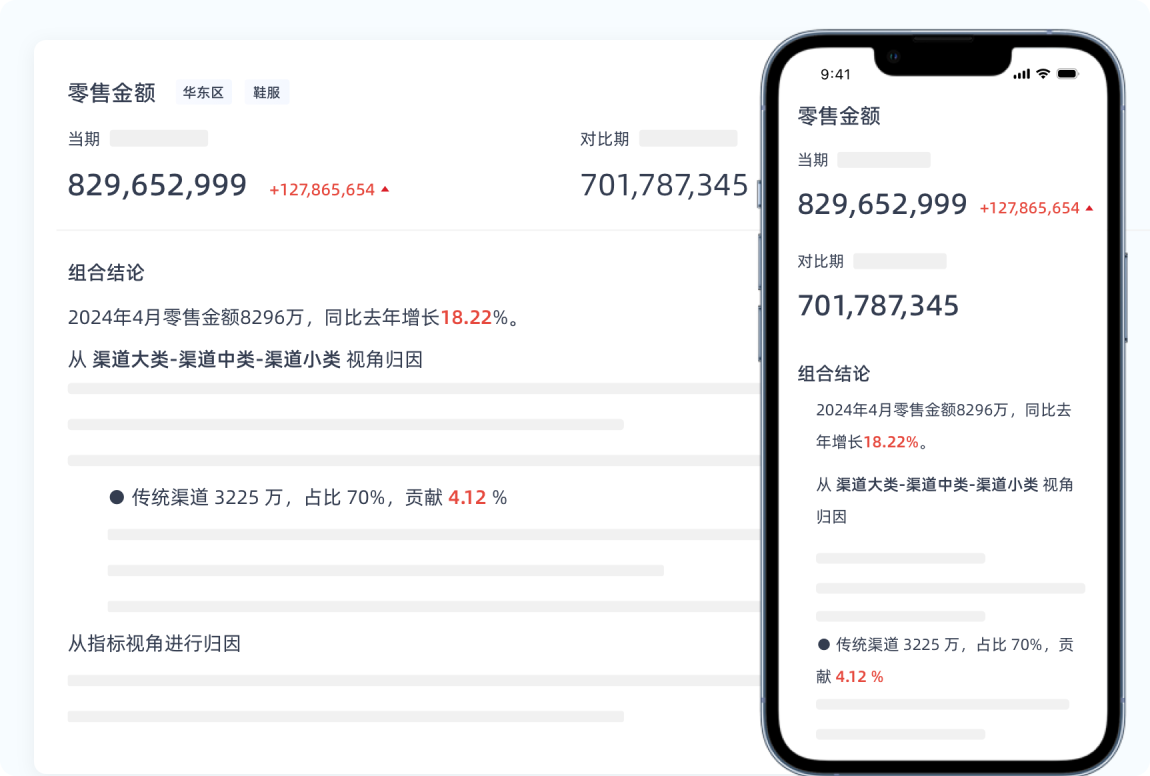

我观察到一个现象,很多企业在数据分析上投入巨大,购买各种BI工具,组建数据团队,但业务增长却总是感觉“差一口气”。钱花出去了,效果却很模糊。说白了,一个常见的痛点在于,大家都在看数据,但看的是不是同一套“标准”的数据?指标的定义、计算口径在不同部门、不同报表里天差地别,这种混乱造成的沟通成本和决策风险,其实是一笔巨大的隐形成本。这时候,一个统一的指标管理平台就不是“锦上添花”,而是一个能直接提升投入产出比的“节流阀”。

![指标管理平台]()

一、为什么说指标管理平台是笔划算的投资?

很多人的误区在于,把指标管理平台看作是又一个数据工具的采购,是一笔额外的开销。但换个角度看,它恰恰是为了让你花出去的每一分钱(无论是在数据基建上还是业务推广上)都变得更有效率。混乱的指标管理会带来三大核心成本:人力成本、沟通成本和决策失误成本。想象一下,市场部说“新用户”是注册用户,运营部说“新用户”是首次下单用户,当老板问这个月新用户增长情况时,两个部门拿出两份完全不同的数据报表,接下来就是无休止的会议、拉扯和对齐。这中间浪费的,是分析师、工程师、业务负责人的宝贵时间,这些时间折算成工资,是一笔惊人的开销。

说白了,指标管理平台的核心价值就是“标准化”和“自动化”,从而实现降本增效。它通过建立一个全公司统一的指标中心(Single Source of Truth),把指标的业务口径、技术定义、计算逻辑、数据来源都固化下来。当业务人员需要分析数据时,不再需要找工程师跑临时查询,而是直接从平台拖拽使用已经定义好的指标,就像搭积木一样简单。这不仅大大缩短了数据获取的时间,更重要的是保证了数据的一致性。一个可靠的指标监控系统,其成本效益分析远比想象的要高。

---

成本计算器:评估您的人工指标管理成本

我们可以简单算一笔账,评估一下没有统一指标管理平台所带来的“隐性”人工成本。

计算逻辑:(数据分析师人数 × 平均工时/月 × 平均时薪) + (数据工程师人数 × 参与临时取数工时/月 × 平均时薪) ≈ 每月因指标混乱而浪费的人力成本

例如,一个50人的跨境电商团队,可能有2名分析师和1名工程师需要频繁处理数据。如果他们每月有20%的时间(约32小时)用于处理口径不一、重复计算、临时取数的任务,按时薪150元计算,每月浪费的成本就是:(2人 × 32小时 × 150元) + (1人 × 32小时 × 150元) = 9600 + 4800 = 14400元。一年下来就是超过17万元。这还没算上因为数据错误导致的决策失误所带来的业务损失。而一套SaaS化的指标管理平台,其年费可能远低于这个数字,这就是一笔非常直观的成本效益分析。

二、国外主流指标管理平台有哪些,成本如何?

谈到国外的指标管理平台,其实这个概念往往融合在更广泛的数据产品中,比如BI工具的数据建模层,或是更前沿的数据目录(Data Catalog)和语义层(Semantic Layer)产品。它们的核心思路都是将业务指标的定义与底层数据表进行解耦,方便业务分析。从成本效益角度看,选择哪个平台取决于你的团队规模、技术能力和预算。我观察到,不同类型的平台其成本结构和回报周期差异很大。

例如,Google的Looker,它的核心是LookML语言,允许数据团队用代码的方式来定义指标和数据模型,复用性极强。这对于技术能力较强的中大型企业来说,前期投入(包括学习成本和开发成本)较高,但长期来看,它能极大降低数据维护成本,减少对数据工程师的依赖。而像Tableau,虽然本身更偏向于前端可视化,但其数据准备和管理功能也在不断增强,对于希望快速上手、实现业务分析自助化的团队来说,上手成本更低。更深一层看,像dbt Labs推出的MetricFlow这类开源语义层框架,为技术团队提供了极大的灵活性,虽然没有直接的“平台费用”,但需要投入相应的研发资源进行构建和维护,这是一笔需要仔细核算的“机会成本”。

---

为了更直观地对比,我们整理了一个简化的成本效益概览表:

| 平台/方案类型 | 典型代表 | 预估年均成本(中型企业) | 核心成本效益点 |

|---|

| 集成化BI平台 | Looker (Google) | ¥250,000 - ¥500,000+ | 长期维护成本低,数据一致性强 |

| 可视化侧重BI | Tableau | ¥100,000 - ¥300,000 | 上手快,业务人员自助分析能力强 |

| 数据目录/治理平台 | Atlan | ¥350,000+ | 提升数据资产价值,降低合规风险 |

| 开源语义层 | dbt MetricFlow | 主要是人力研发成本 | 灵活性最高,无软件许可费 |

三、国内外平台对比,跨境电商该如何做成本效益分析?

对于许多国内企业,尤其是高速发展的跨境电商来说,选择指标管理平台时经常陷入两难:国外平台功能强大但价格昂贵、服务可能水土不服;国内平台价格亲民、服务到位,但产品成熟度和生态可能稍逊一筹。这个决策的核心,依然是回到成本效益分析。你需要评估的不仅仅是软件的采购费用,更是整体的“拥有成本”(Total Cost of Ownership, TCO)。这包括实施部署、团队培训、后期维护以及与现有技术栈的集成成本。

说到这个,我分享一个跨境电商的案例。一家总部位于深圳的独角兽公司,业务遍布北美和欧洲,同时在Amazon、Shopify和TikTok上运营。初期,他们依赖各个平台自带的后台和人工整合的Excel报表来进行业务分析。痛点非常明显:统计一次跨渠道的“广告投产比(ROI)”和“客户生命周期价值(LTV)”指标,需要分析师花费近两天时间,数据还经常出错。这种低效的数据统计方式,直接导致他们无法对快速变化的市场做出及时反应,广告费浪费严重。

---

案例分析:深圳某跨境电商的指标管理实践

- 企业背景:深圳独角兽企业,主营消费电子,年GMV约10亿。

- 核心痛点:多渠道数据分散,核心业务指标(如ROI, LTV, NRR)定义不一、计算困难,广告优化决策滞后,人力成本高昂。

- 选型考量:团队在对比了国外某昂贵平台和国内几家新兴指标管理平台后,最终选择了一款性价比更高、且能提供本地化实施支持的国内平台。决策的关键在于,国内平台不仅提供了满足80%核心需求的指标管理功能,还愿意配合他们的业务流程做一些定制化开发,整体的实施和沟通成本远低于国外平台。

- 成本效益成果:

1. 效率提升:核心报表的生成时间从2天缩短到实时自动更新,解放了2名数据分析师近70%的重复性工作,让他们能专注于更深入的业务洞察。

2. 业务增长:基于统一、准确的指标监控系统,广告团队得以实现按小时级别的广告预算调整,上线后的个季度,整体广告ROI提升了22%。

3. 成本节约:仅人力成本节约和广告费优化两项,年就产生了超过百万的收益,远超平台本身的投入成本。这就是一次非常成功的指标监控系统成本效益分析案例。

这个案例说明,对于大部分企业而言,最贵的并不一定是最好的。关键是找到那个最“适配”你当前业务阶段和团队能力的解决方案。一个好的指标管理平台,应该像一个得力的财务总监,帮你清晰地看到每一笔投入的回报,让数据真正成为驱动业务增长和降本增效的核心引擎。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。