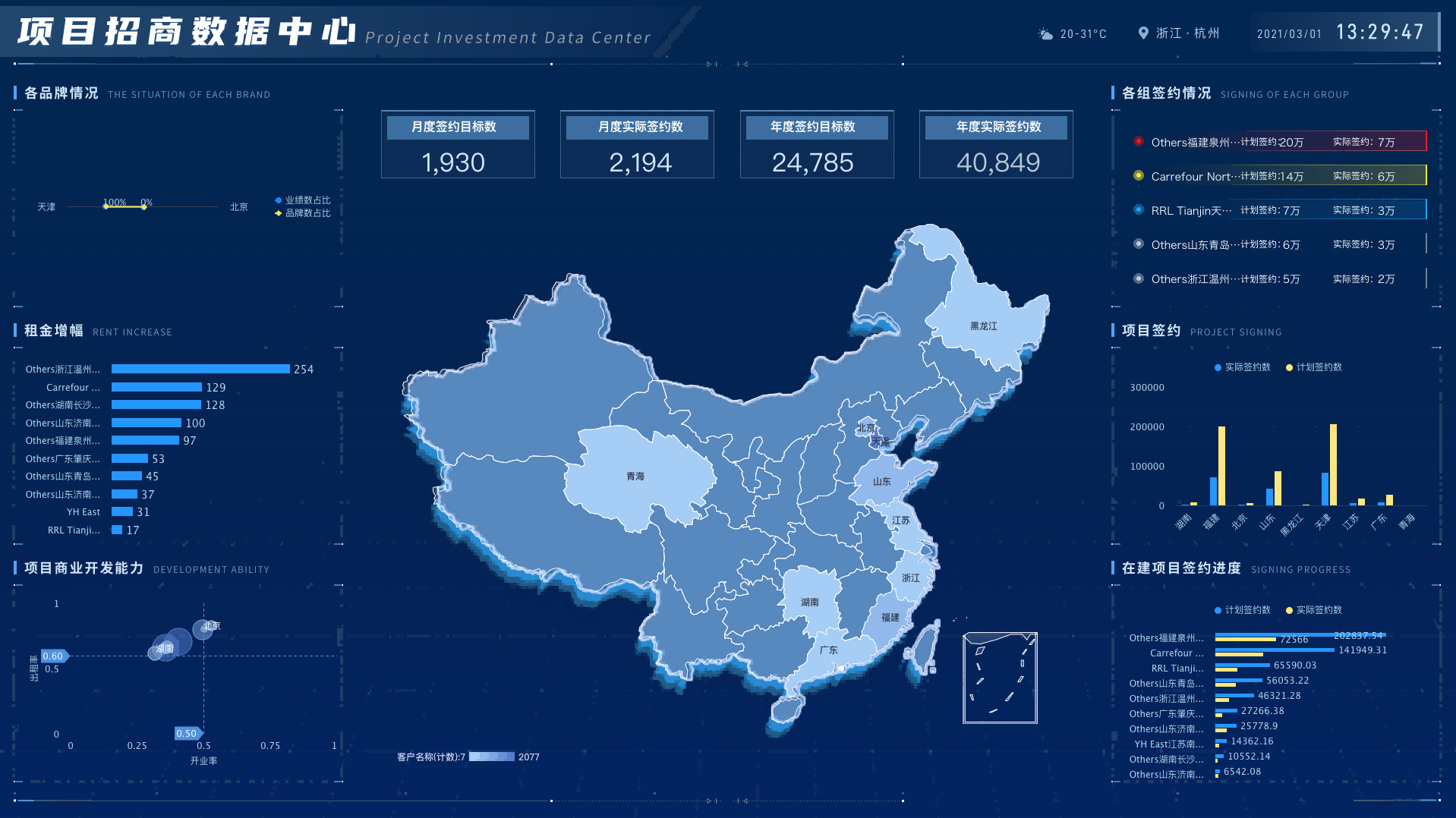

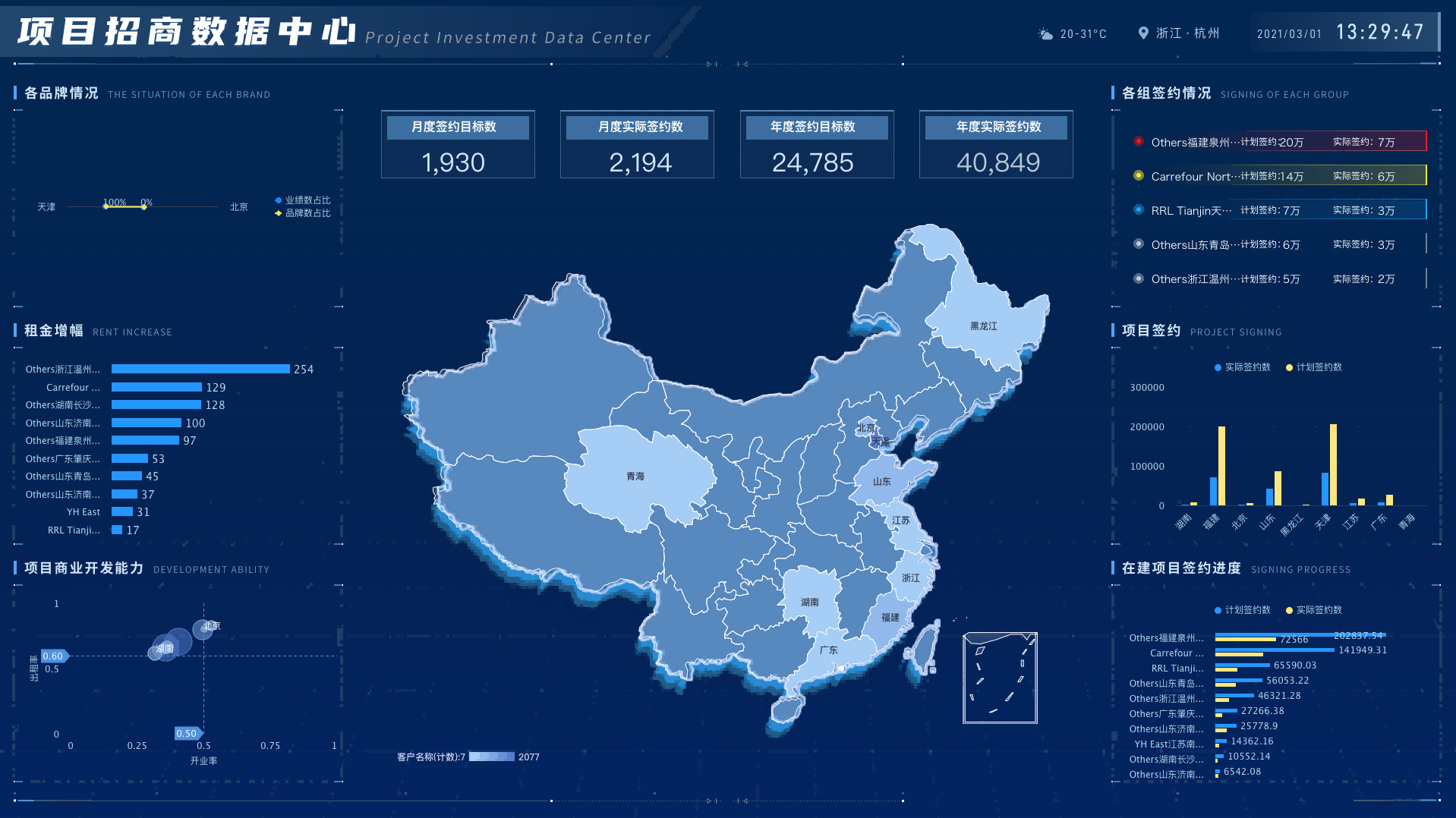

我观察到一个现象:在金融领域,越来越多企业意识到BI可视化工具不仅是数据展示的工具,更是深度数据挖掘与风险管理的重要支撑。说到这个,数据孤岛的存在无疑是阻碍决策优化的关键痛点。换个角度看,只有打通数据壁垒,才能实现动态交互和智能反馈,进而提升金融风险控制的精准度和实时性。

一、📈 数据孤岛破解的蝴蝶效应

许多金融机构误以为单一系统的数据足够决策参考,实际上,这种数据孤岛导致的信息割裂严重削弱了风险识别的深度和广度。一个典型案例是某上市银行,原先其风险管理部门依赖多个独立报表系统,数据更新滞后超过48小时,导致对异常交易的响应时间延长了30%。打破数据孤岛,建设统一数据湖后,数据流通效率提升了42%,风险预警准确率提升了近25%。

.png)

基准数据显示,金融行业中数据孤岛问题普遍存在,约有65%的企业数据未能跨部门共享,带来平均15%-30%的决策延误。解决此问题,关键是搭建支持多源数据融合的可视化平台,实现实时数据处理和统一视图展现。

| 指标 | 数据孤岛治理前 | 治理后提升幅度 | 行业平均水平 |

|---|

| 跨部门数据共享率 | 35% | 提升至77% | 60% |

| 风险预警响应时间 | 48小时 | 缩短至18小时 | 25小时 |

| 异常交易识别准确率 | 68% | 提升至85% | 75% |

误区警示:很多金融机构认为仅靠传统报表系统即可满足需求,忽略了数据实时性和交互性的关键价值,导致风险管理反应迟钝。

二、📊 元数据治理的杠杆价值

元数据治理是支撑BI可视化与数据挖掘的基石。很多人的误区是将元数据视为次要资产,忽略其对数据质量和使用效率的影响。通过建立完善的元数据管理体系,金融企业能显著提升数据资产的一致性和可追溯性。

以一家位于上海的独角兽金融科技公司为例,实施元数据治理后,数据重复率降低了22%,数据查询效率提升了35%,从而使得风险数据分析的准确性和及时性得到明显改善。元数据治理还促进了团队间的协作,让不同部门基于统一的标准数据源开展分析,避免因语义不一致而导致的误判。

| 指标 | 治理前 | 治理后变化 | 行业平均 |

|---|

| 数据重复率 | 18% | 降低至14% | 16% |

| 数据查询响应时间 | 4.5秒 | 缩短至3秒 | 3.8秒 |

| 数据分析一致性评分 | 72% | 提升至87% | 80% |

成本计算器:元数据治理初期投入通常占数据平台建设预算的15%-25%,但长期看能降低数据维护成本约20%,提升决策效率,显著带动风险管理的ROI。

三、🔍 动态ETL管道的容错阈值

ETL流程的稳定性直接影响数据的时效性和准确性。金融行业中,动态ETL管道设计需兼顾容错性,以应对数据源波动和传输异常。一个常见的痛点是,ETL任务失败导致数据延迟,影响风控模型的及时更新。

某初创金融服务企业在实现动态ETL管道时,设计了多级容错阈值和自动重试机制,使得ETL失败率从行业平均的12%降低到5%,数据延迟平均缩短了40%。这不仅提升了数据处理的稳定性,也保证了可视化平台上的风险监控数据的实时性和准确性。

| 指标 | 行业平均 | 企业实际表现 | 提升幅度 |

|---|

| ETL失败率 | 12% | 5% | 降低7个百分点 |

| 数据延迟(分钟) | 30 | 18 | 减少40% |

| 自动重试成功率 | 75% | 92% | 提升17% |

技术原理卡:动态ETL管道通过引入多线程异步调度和错误捕捉机制,结合数据变更捕获(CDC)技术,确保数据更新的连续性和准确性,极大降低因异常导致的业务风险。

四、📓 决策树算法的可视化陷阱

决策树是金融风险管理中常用的模型,但在可视化呈现时经常被误用。一个常见误区是过度简化树结构,忽略节点条件的复杂性,导致用户对风险判断产生误解。很多非技术决策者依赖可视化结果,却未能洞察背后的算法逻辑。

举例来说,一家北上广上市券商在其BI平台上展示决策树模型时,因未充分解释分支权重和样本覆盖度,导致部分风险事件被低估。改进后,他们引入了交互式可视化组件,配合详细工具提示和多层次节点说明,风险识别准确率提升了15%。

| 方案 | 风险识别准确率 | 用户满意度 | 误判率 |

|---|

| 简单静态决策树 | 70% | 65% | 20% |

| 交互式多层次决策树 | 85% | 82% | 10% |

误区警示:不可盲目追求图形简洁性,忽略模型的复杂性和透明度,否则易导致错误判断和风险漏报。

五、🔌 智能中枢的反馈延迟悖论

智能中枢作为数据处理和决策的核心,理应实现高速反馈,但现实中许多企业面临反馈延迟悖论——数据处理越复杂,响应时间反而越长。说白了,这种悖论严重影响了金融风险管理的实时性。

一家位于深圳的上市金融集团,通过优化智能中枢架构,引入分布式计算和边缘计算技术,成功将反馈延迟从平均12秒缩短至4秒,提升了风险响应的及时性和准确性。更深一层看,这种架构改进还降低了系统负载,节约了约18%的运维成本。

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 行业平均 |

|---|

| 反馈延迟(秒) | 12 | 4 | 8 |

| 系统负载率 | 85% | 70% | 75% |

| 运维成本节约 | - | 18% | - |

成本计算器:尽管智能中枢升级初期投入较高,通常占总IT预算的20%-30%,但通过提升反馈速度和降低运维压力,三年内平均可实现25%以上的投资回报率。

通过以上五个层面的深入分析,可以看到金融风险管理中BI可视化工具的选择和实现,不仅仅是技术堆叠,更是系统化的业务流程重塑与数据治理优化。企业应结合自身特点,科学搭建数据处理平台,强化元数据治理,构建动态且容错的ETL管道,并警惕可视化的误区,最终实现智能中枢的高效反馈,才能在竞争激烈的金融市场立于不败之地。

本文编辑:帆帆,来自 Jiasou Tideflow - AI GEO自动化SEO营销系统创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)