一、引言:爆发的拐点与企业的机遇

如果把数据比作企业的血液,那么物联网数据采集就是那条可以快速输血的动脉。过去几年,很多公司对“采得多、采得全”趋之若鹜,但真正的竞争优势在于“采得准、用得快”。当边缘计算、LPWAN、实时流式架构与可视化智能分析走到一起,数据采集从辅助工具变成增长引擎,市场格局正在悄悄重塑。越来越多管理者意识到:在新的生产与服务场景里,谁先把数据接到正确的地方,谁就能先把效率拉到更高的层级。⭐

一位资深工业互联网专家曾说过:“数据采集不是为了看到更多图表,而是为了更快做出更少的错误决策。”这句话听起来朴素,却是企业数字化成败的分水岭。👍🏻

二、五个必知趋势:数据采集如何重塑格局

(一)端-边-云一体化采集成为默认架构

过去的数据采集常常在“设备—MES—数据库”之间穿梭,延迟高、丢包多。如今,边缘网关把协议转换、轻量分析和本地缓冲搬到生产现场,云侧进行统一治理与弹性扩展,端-边-云一体化不仅缩短了采集链路,还让策略下发更灵敏。对于高频设备数据(如毫秒级PLC信号),边缘侧预聚合再上传可以把带宽压力降低30%-60%,同时保障关键事件不上漏。

(二)LPWAN与多协议并存成为常态

低功耗广域网络(NB-IoT、LoRa)在冷链、环境检测、城市设施管理中迅速扩张,它与传统工业协议(OPC UA、Modbus、PROFINET)并存的场景越来越多。企业从“单一通道采集”走向“按场景组合拳”:生产设备用工业协议直连边缘网关,远端设施用LPWAN;高价值数据走专线,低价值数据走低功耗网络,从而实现成本与可靠性的平衡。❤️

(三)事件驱动与实时流式架构走向主流

在实时告警、柔性排产、预测性维护场景中,数据晚到就是机会错过。通过MQTT、Kafka等事件驱动架构,把“批处理夜间跑任务”的模式转为“事件来了即更新”,很多企业把分析延迟从小时级压到分钟级甚至秒级。数据采集从“拉取”变为“推送”,消息路由与订阅机制让数据去找人,而不是人去找数据。

(四)合规与隐私计算:采集从“能采”走向“会采”

在金融、医疗、公共服务领域,合规已从“上线后补文档”变成“架构先嵌治理”。加密传输、脱敏策略、基于角色的访问控制、统一指标口径等成为采集体系的“默认选项”。隐私计算与多方安全协作也开始用于跨机构数据协同场景,企业既能获得宏观洞察,又能避免触碰数据隐私红线。

(五)可视化智能分析与AI共创,降低“用”的门槛

数据采集最终要落到“用”,否则就是“堆”。在可视化和AI的加持下,业务人员可以用自然语言问问题、拉中国式复杂报表、做实时看板与智能洞察。采集侧的复杂度被平台吸收,使用侧的门槛向业务靠拢,这将直接提升决策速度与执行质量。

三、数据采集方式的优缺点与应用差异

选择采集方式从不是非此即彼,而是“按场景拼装”。下面这张表将常见采集方式的优缺点、适用场景做一个简洁对比,帮助你快速建立直觉:

| 采集方式 | 优势 | 劣势 | 典型场景 | 关键指标 |

|---|

| 手工录入/表单 | 成本低、上线快 | 主观误差大、实时性差 | 小规模质检、盘点 | 准确率、响应时延 |

| 批量ETL/文件导入 | 稳定、易管控、适合历史数据 | 延迟高、不适合实时决策 | 报表汇总、财务结算 | 任务成功率、T+1时效 |

| API/CDC实时接入 | 低延迟、增量更新 | 对源系统侵入、需治理能力 | 营销实时洞察、风控 | 事件延迟、丢包率 |

| 工业协议采集(OPC UA/Modbus) | 直连设备、数据粒度细 | 协议复杂、需边缘网关 | 机台状态、能耗采集 | 采样频率、有效数据率 |

| LPWAN传感器(NB-IoT/LoRa) | 低功耗、广覆盖、成本友好 | 带宽有限、不适高频信号 | 冷链温控、环境监测 | 续航时长、信号稳定度 |

四、如何选择数据采集方式:实用决策框架

“如何选择数据采集方式”没有放之四海的标准答案,但以下框架能帮助企业更快判断:

- 业务时效要求:是否需要分钟级/秒级响应?需要就优先事件驱动与边缘处理。

- 数据类型与粒度:高频设备信号用工业协议,低频状态用LPWAN;结构化数据走API/CDC。

- 成本与可维护性:远场用低功耗,近场用网关直连;统一平台治理降低长期维护成本。

- 合规与口径统一:建立指标管理平台,避免“同名不同义”;敏感数据加脱敏与访问控制。

- 可用性与易用性:选择支持中国式报表与自然语言分析的工具,让业务“用得起来”。

五、案例拆解一:注塑工厂的实时采集与良率提升

(一)问题突出性:数据慢、孤岛多、良率不稳

一家华东地区的注塑工厂,拥有120台机台,三班倒。过去采用“设备——MES——日报”的模式,生产异常要到第二天才能看到。机台停机原因记录不全,良率波动在92%-95%之间,能耗偏高。管理层最痛的点是:“我们知道出了问题,但总是晚半天。”

(二)解决方案创新性:端-边-云采集与智能分析结合

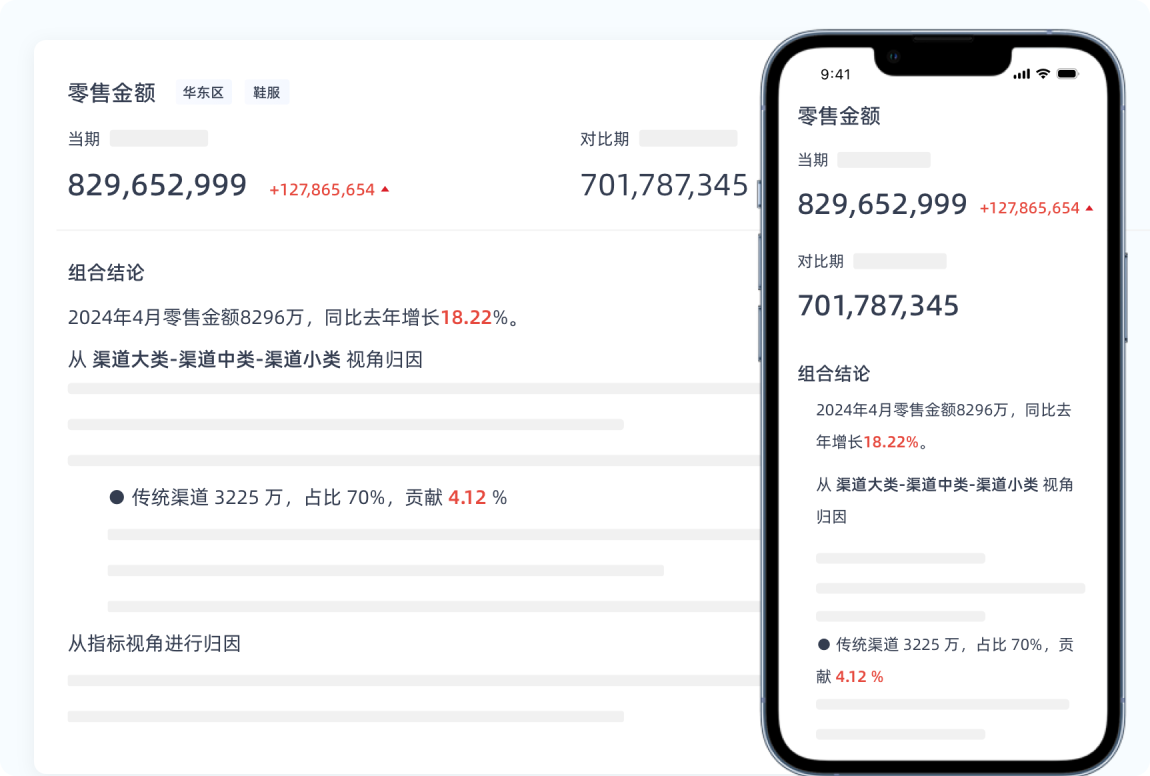

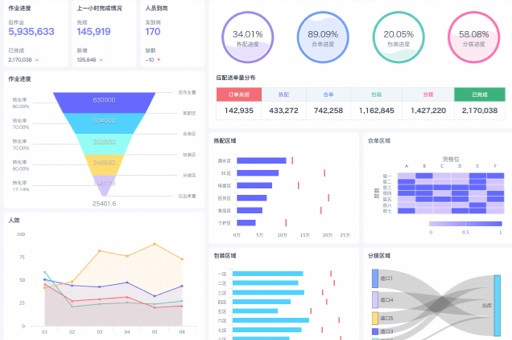

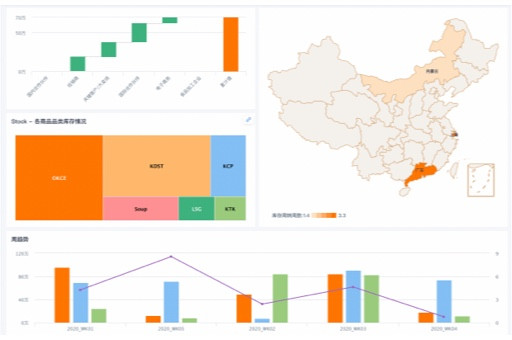

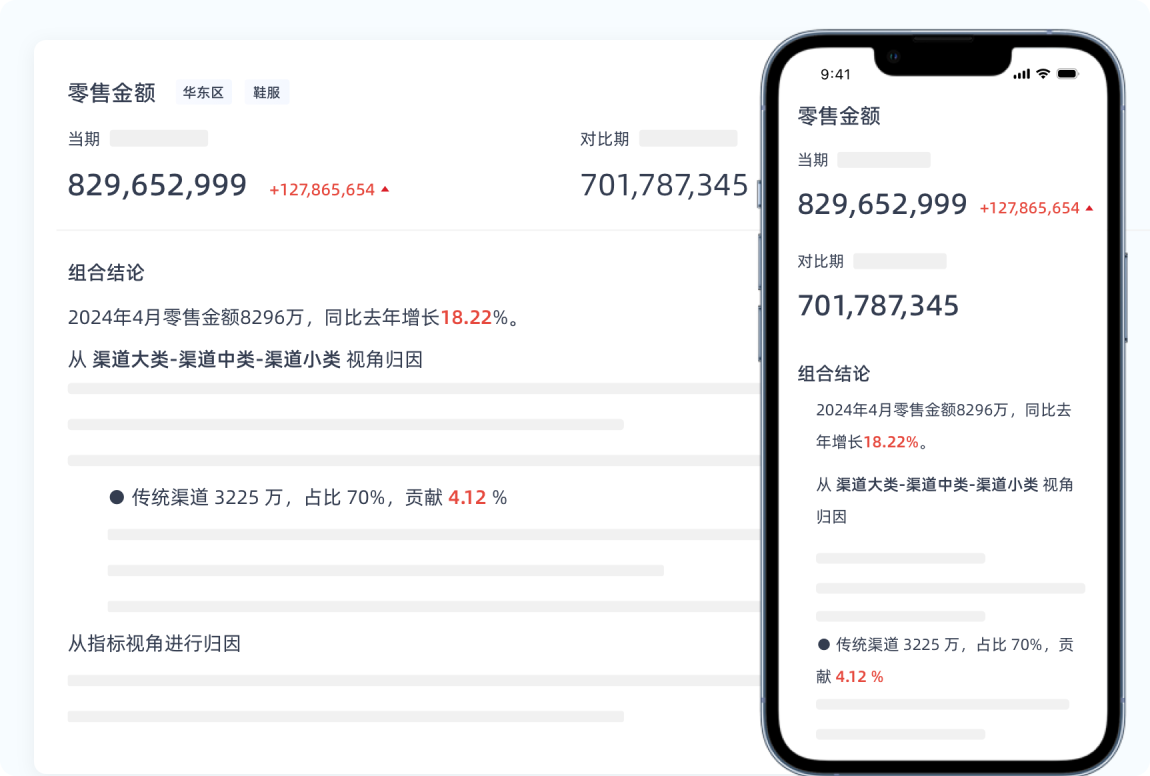

工厂在每条产线部署边缘网关,采集OPC UA与Modbus信号(温度、压力、周期、能耗),通过MQTT推送到云侧实时数据通道。为了让业务快速用起来,他们引入观远数据的一站式智能分析平台观远BI,使用“实时数据Pro”做高频增量更新调度,“中国式报表Pro”生成复杂工单报表与日/周/月看板,“智能洞察(AI决策树)”自动分析堵点,辅以观远Metrics统一指标口径,观远ChatBI提供场景化问答式BI,班组长可以直接用自然语言提问“昨天夜班A线的停机Top3是什么?”

一位车间经理说:“以前我们靠经验,今天靠数据,问题从‘感觉’变成‘证据’。”某工业互联网研究员也评价:“把采集做在边缘,把分析做在云侧,再用智能洞察闭环,是中型制造的性价比解法。”

(三)成果显著性:关键指标的结构性改善

导入三个月后,关键指标显著改善:

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化幅度 |

|---|

| OEE(综合设备效率) | 62% | 78% | +16个百分点 |

| 不良率 | 8.0% | 6.2% | -1.8个百分点 |

| 能耗/件 | 基线100 | 88 | -12% |

| 数据延迟 | 24小时 | 5分钟 | 大幅缩短 |

更重要的是,停机原因被自动归类与聚合,Top3原因与责任班组一目了然,班前会从“争论”变成“复盘”。投资回收期约8个月,项目在全厂扩展上线。⭐

六、案例拆解二:零售冷链的LPWAN采集与损耗降低

(一)问题突出性:冷柜温控不稳、损耗高、客诉多

某全国连锁零售企业在300家门店部署了冷柜,但温控巡检仍靠人工抽查,数据不连续。食品烂损率偏高,客诉集中在“酸奶不够冰、冷藏不达标”。管理层判断:实时温控数据是降损关键,但门店分散、成本敏感,传统专线不可行。

(二)解决方案创新性:NB-IoT传感器+事件告警+可视化

企业选用NB-IoT温湿度传感器,5分钟采样一次,数据通过物联网平台接入观远BI的实时数据通道。设定“温度区间阈值+持续时长”作为异常规则,超阈值即推送到店长手机,并在“中国式报表Pro”中汇总门店、品牌、时段的异常次数排名。观远ChatBI支持店长用自然语言问:“上周本店冷柜异常最多的时段是什么?”统一指标口径由观远Metrics管理,避免不同部门对“烂损率”的定义不一致。

(三)成果显著性:损耗与客诉双降、合规率提升

上线两个月后:

- 食品烂损率从3.2%降至2.1%,核心门店降幅超过1.5个百分点。

- 冷链合规率由92%提升至98%,巡检人力节省约40%。

- 客诉率降低29%,门店满意度评分提升至4.6/5。👍🏻

一位连锁运营总监表示:“以前的冷链是‘糊里糊涂’,今天是‘有温度有证据’。异常被看见,责任就能被落实。”

七、不同领域的应用:让采集变得“有用”

(一)制造业

高频设备信号用工业协议+边缘预处理,良率与OEE直连数据采集质量;事件驱动让排产更灵活。

(二)能源与公用事业

电表、水表、气表的LPWAN采集让远端抄表更高效,结合异常波动识别降低漏损与偷盗风险。

(三)物流与供应链

车辆与货架的定位数据叠加订单流,实现到货预测与库位优化;实时采集让延误可视、路径可优。

(四)医疗与健康

设备运行与环境数据采集结合合规治理,保障关键科室的设备可用率与患者安全。

(五)城市与楼宇

电梯、消防、照明的状态采集与告警联动,提高设施安全与维护效率,形成城市级数字资产。

八、市场趋势与对策:从“堆数据”到“用数据”

(一)趋势判断

- 数据采集方式的市场趋势将沿着“端-边-云融合、事件驱动、隐私合规、AI易用”四条主线发展。

- 实时数据与可视化采集革命已进入“从试点到规模化”的阶段,平台化与标准化是降本增效关键。

- 生成式AI与问答式BI把使用门槛拉到业务侧,数据采集的ROI更容易被业务看见与认可。

(二)企业对策

- 用统一指标平台管理口径,避免“指标漂移”,让跨部门协作有共同语言。

- 构建“高频边缘、低频广域”的混合采集拓扑,兼顾成本与实时性。

- 引入“智能洞察+中国式报表”,让业务快速消费数据,减少IT瓶颈。

九、观远数据产品与公司信息:平台化让采集更简单

在数据采集与分析的落地层面,观远数据提供的一站式智能分析平台观远BI,覆盖“采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用”的全流程,帮助企业把复杂的技术工作变成可用的业务能力。

- 实时数据Pro:支持高频增量更新调度,优化实时分析场景,事件来了就更新。

- 中国式报表Pro:兼容Excel操作习惯,简化复杂报表构建,提供行业模板与可视化插件。

- 智能洞察(AI决策树):自动分析业务堵点,生成结论报告,辅助管理层决策。

- 观远Metrics:统一指标管理平台,解决“同名不同义”,沉淀业务知识库。

- 观远ChatBI:场景化问答式BI,支持自然语言交互,分钟级数据响应。

观远BI 6.0包含四大模块:BI Management(企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用);BI Core(聚焦端到端易用性,业务人员经短期培训即可自主完成80%的数据分析);BI Plus(解决具体场景化问题,如实时数据分析、复杂报表生成);BI Copilot(结合大语言模型,支持自然语言交互、智能生成报告,降低使用门槛)。

观远数据成立于2016年,总部杭州,服务零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业的领先企业,客户包括、、、等500+客户。2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投。公司以“让业务用起来,让决策更智能”为使命,深耕数据分析与商业智能领域十余年。⭐

十、常见误区与优化建议

(一)误区:只追求“采得多”而不是“采得好”

建议从业务问题回推采集指标,设置关键事件与阈值,让数据为决策服务,而不是堆数据。

(二)误区:忽视指标口径与合规治理

建议建立统一指标平台与访问控制策略,确保跨部门同一口径,数据可用且合规。

(三)误区:采集上线但业务用不起来

建议引入“问答式BI+中国式报表”,让业务端直接消费数据,提高采集的ROI。

十一、结语:从今天起,让数据去找人

物联网数据采集的爆发不是短暂风潮,而是“用数据做正确事”的新常态。当端-边-云架构、LPWAN、事件驱动、合规治理与AI分析组合到位,数据会主动找到你:在机台出现异常时推送提醒,在冷柜温度漂移时发出告警,在指标偏离时自动给出洞察。这正是智能制造与智慧零售的真实日常。现在就行动:选清场景、定准指标、搭好平台,让数据在你的企业里从被动资产变成主动生产力。👍🏻❤️

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。