一、引言:把工厂的“数据动线”理顺,实时监控才能更聪明

如果把一条自动化产线比作早高峰的地铁,设备就是一节节车厢,传感器是每个乘客的心跳,数据就是不断涌入站台的人流。传统做法是把所有人都先挤到总控制中心再分流,拥堵就在所难免。工业互联网的实时监控也面临类似困境:采集多、传输远、延迟高、成本重。

边缘计算+数据采集服务器的新方案,像在每个站台先做一次“就地疏导”:关键数据就地清洗、聚合、存储,只把必要的、经过组织的数据送上云或数据中心。这一“就地决策+云端协同”的方式,正成为工业互联网实时监控的主流路径。

本文将从问题突出性、解决方案创新性到成果显著性,结合真实场景与可量化指标,拆解这一新方案的价值,并给出选型与落地建议。⭐👍🏻

二、问题突出性:传统“云端一把抓”的三大瓶颈

(一)带宽与延迟的双重掣肘

当生产车间有上百台设备、每台设备每秒产生数十到数百个数据点,全部回传到中心,会带来高昂的带宽占用与明显的网络抖动。典型表现是报警延迟从几十毫秒飙升到几百毫秒,巡检系统响应周期拉长,实时监控名存实亡。

(二)数据“脏而乱”,分析难以归口

不同PLC、传感器的协议与数据口径不一致,原始数据未做就地清洗,进入中心后再做统一口径,成本高且效率低。“同名不同义”导致指标解释不一致,跨线比较很难。

(三)存储与成本压力持续攀升

把所有原始数据长期存储在中心或云上,单位存储成本高,归档与冷数据管理复杂;同时,数据利用率低,80%不被实时使用,浪费明显。

三、解决方案创新性:边缘计算+数据采集服务器的“就地一体化”

核心思路:在产线边缘部署数据采集服务器,统一接入多协议设备,进行就地解析、清洗、压缩与事件驱动存储;在边缘完成初步异常检测与规则触发,再把结构化数据和重要事件推送至中心平台;云端/数据中心聚合更高维度分析与模型训练,实现“边缘快、云端准”的协同。

(一)架构模块与职责划分

| 层级 | 核心职责 | 关键技术点 | 输出 |

|---|

| 设备/传感器层 | 采集温度、振动、电流、产出节拍等 | 多协议接入(Modbus、OPC UA、EtherCAT等) | 原始数据点 |

| 边缘数据采集服务器 | 就地清洗、标准化、事件聚合、时间序列存储 | 时序DB、流处理、异常规则、压缩编码 | 结构化与事件数据 |

| 云端/数据中心 | 统一指标管理、跨产线分析、模型训练与发布 | 指标口径平台、BI、AI建模、报表体系 | 策略与洞察、可视化报表 |

(二)边缘智能的关键实践

- 事件驱动采集:由“全量、定时”转为“事件、阈值、窗口”触发,减少无效数据。

- 协议统一与口径管理:在边缘就统一数据字典、标签规则,避免中心再做重复治理。

- 本地时间序列存储:冷热分层,热数据在线秒级响应,冷数据按周期归档。

- 快速告警回路:报警在边缘闭环处理,毫秒级触发蜂鸣、灯塔或停机信号。

正如GE Digital前CTO曾强调:“边缘是工业数据的现场,越靠近设备,越能提升判断的速度与质量。”这一观点和Gartner的判断相呼应——到2025年,绝大多数企业数据将在边缘被处理。👍🏻

四、成果显著性:华东某汽车零部件集团的落地案例

背景:该集团拥有12条自动化产线,680台设备,约45万个实时数据点,PLC采样周期50毫秒。此前采用集中上云方案,网络长期处于高占用,报警响应不稳定,OEE(设备综合效率)偏低。

(一)问题突出性

- 核心链路延迟波动在120–250毫秒,导致异常检测滞后。

- 网络带宽长期占用超过75%,夜间批量传输峰值超过90%。

- OEE仅64%,停机与小停频发,良品率不稳。

(二)解决方案创新性

- 在每条产线部署2台边缘数据采集服务器,统一接入PLC与传感器,进行就地清洗与事件聚合。

- 启用时间序列数据库,并应用压缩编码,使单位数据存储效率提升。

- 边缘异常规则:振动跃迁、温度突升、电流尖峰等阈值事件在本地触发。

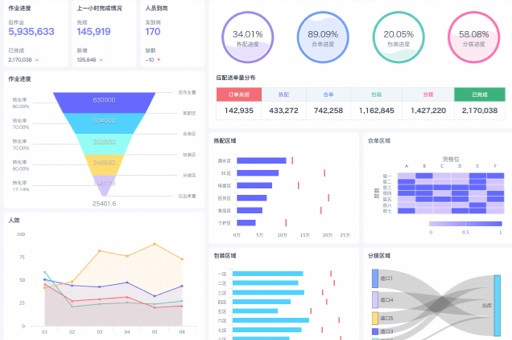

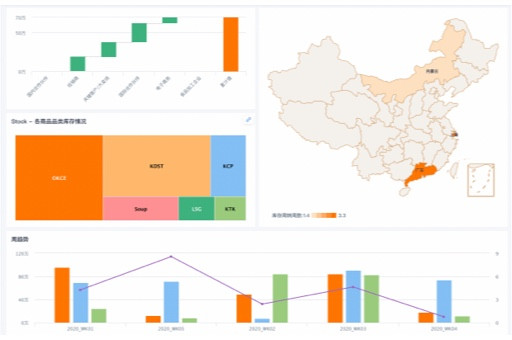

- 云端联动观远BI 6.0,实现统一指标管理与场景化报表「中国式报表Pro」,业务人员可自助分析。

(三)成果显著性(关键指标对比)

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化幅度 |

|---|

| 核心链路延迟 | 120–250毫秒 | 18–35毫秒 | 下降约80% |

| 网络带宽占用 | 75%(峰值90%) | 43%(峰值61%) | 降低约42% |

| 单位存储效率 | 基线 | 提升3倍 | 约+300% |

| 报警响应时间 | 85秒 | 12秒 | 缩短约86% |

| OEE(设备综合效率) | 64% | 74% | 提升10个百分点 |

| 良品率 | 96.2% | 98.0% | 提升1.8个百分点 |

| 维护工时(月) | 620小时 | 446小时 | 减少约28% |

车间经理的评价颇具代表性:“以前像看雾中路,现在数据到边缘就清晰了。报警不再‘放羊’,反应更快更准。”麦肯锡的行业研究亦指出,边缘分析带来的制造成本降低通常在7%–13%之间,这与该厂实际表现高度吻合。❤️

五、数据采集服务器的优势:把复杂变简单,把延迟变价值

- 低延迟响应:就地处理,毫秒级告警闭环,适合节拍敏感工艺。

- 高性价比存储:事件驱动与压缩编码,让单位存储成本大幅下降,存储效率提升可达300%⭐。

- 协议与口径统一:从边缘开始治理,减少中心的重复清洗与解释偏差。

- 弹性扩展:按产线或工段部署,模块化扩容,降低整体改造风险。

- 安全与隐私:数据在边缘脱敏与分级,敏感数据按策略不出域,满足合规要求。

六、如何选择数据采集服务器:四步选型清单

(一)明确采集密度与时延目标

评估每秒数据点规模、事件频率与告警闭环时延目标(如边缘触发不超过50毫秒)。

(二)确认协议覆盖与扩展性

优先选择支持主流工业协议(Modbus、OPC UA、Prot、EtherCAT等),并预留自定义驱动能力。

(三)看边缘智能与存储策略

是否具备流式计算、异常规则、时间序列数据库与冷热分层;是否支持压缩编码与事件聚合。

(四)重视指标口径与可视化

与上层BI平台打通,做到指标统一与中国式报表友好呈现,业务人员可自助分析,减少IT依赖。👍🏻

| 选型维度 | 关键问题 | 建议指标/能力 |

|---|

| 性能与时延 | 告警闭环是否在目标内 | 边缘处理≤50ms、单节点吞吐≥百万数据点/秒 |

| 协议与接入 | 多协议是否原生支持 | OPC UA/Modbus/Prot/EtherCAT等,支持自定义驱动 |

| 存储策略 | 单位存储效率是否提升 | 压缩编码、事件聚合、冷热分层,目标≥200%提升 |

| 指标与报表 | 口径统一与自助分析 | 统一指标平台、场景化报表、业务自助率≥80% |

七、数据采集服务器的市场前景:从“连接”到“智能”的跃迁

工业互联网的重点正在从“全面上云”转向“边云协同”。Gartner与多家研究机构的判断显示,到2025年,大部分企业数据将在边缘处理,这直接推动数据采集服务器的广泛应用。随着AI在边缘侧的轻量化(TinyML、流式异常检测)与硬件成本下降,这类服务器将从“连接器”升级为“智能协管”。

市场需求的结构性变化体现在三点:一是时延敏感行业(汽车零部件、半导体、医药制造)的优先落地;二是合规与隐私诉求的强化,数据在域内治理与脱敏;三是业务人员的分析参与度提升,要求易用的报表与统一指标体系。

八、数据采集服务器应用:典型场景一览

- 设备健康监测:振动与温度的边缘异常捕捉,提前预测轴承与刀具损耗,减少计划外停机。

- 能耗精细化管控:就地聚合能耗数据,联动产出节拍,形成单位产品能耗的分钟级追踪。

- 质量实时追溯:在边缘为关键工艺打上时间与参数标签,发生异常时秒级定位工段与批次。

- 安全与合规监控:交联有害气体浓度与通风参数,边缘触发联锁与报警,提高安全等级。

九、数据采集服务器技术支持:保障“实时”常态化

- 7×24边缘节点健康巡检:自动化探针监控CPU、磁盘、网络、队列延迟,异常自愈策略。

- 统一指标管理与口径校验:跨产线共享指标字典,持续校验“同名不同义”,避免分析偏差。

- 灰度发布与回滚:边缘规则与采集驱动的版本管理,支持小范围验证与快速回滚。

- 安全策略与审计:边缘访问控制、数据脱敏、操作审计日志,满足行业合规。

十、把数据用起来:观远数据的一站式智能分析与边缘协同

要让边缘数据产生业务价值,离不开上层分析平台的统一指标与场景化呈现。观远数据的核心产品观远BI是一站式智能分析平台,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程。平台支持实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树)等功能,助力企业实现敏捷决策。

观远BI 6.0包含四大模块:BI Management(企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用)、BI Core(聚焦端到端易用性,业务人员经短期培训即可自主完成80%的数据分析)、BI Plus(解决具体场景化问题,如实时数据分析、复杂报表生成)、BI Copilot(结合大语言模型,支持自然语言交互、智能生成报告,降低使用门槛)。此外,观远数据还提供观远Metrics(统一指标管理平台)、观远ChatBI(场景化问答式BI)等产品,满足多样化数据需求。

在本文的案例中,边缘数据采集服务器与观远BI联动,通过“实时数据Pro”实现高频增量更新,把边缘事件快速推送到业务报表与指挥大屏;“中国式报表Pro”让一线经理以熟悉的Excel操作习惯搭建复杂报表;“AI决策树”自动分析业务堵点并生成结论报告,为管理层决策提供支撑。⭐

| 观远产品模块 | 与边缘协同的作用 | 业务收益 |

|---|

| BI Management | 统一平台与安全治理 | 可靠性提升、合规保障 |

| 实时数据Pro | 高频增量更新,接收边缘事件 | 告警与报表分钟级刷新 |

| 中国式报表Pro | 复杂报表模板与可视化插件 | 业务自助搭建,培训成本低 |

| AI决策树 | 自动定位堵点并输出结论 | 决策加速、问题闭环率提升 |

| 观远Metrics | 统一指标口径管理 | 跨部门协同,口径一致 |

| 观远ChatBI | 自然语言查询与场景化问答 | 分钟级数据响应,使用门槛低 |

公司简介补充:观远数据成立于2016年,总部位于杭州,服务零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业的领先企业,客户包括、、、等500+行业客户。2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投。其使命是“让业务用起来,让决策更智能”。这与工业互联网“数据驱动、人人可用”的方向高度一致。👍🏻

十一、结论与行动建议:先把现场“点亮”

边缘计算+数据采集服务器不是替代云端,而是让云端更聪明。建议从一条产线或一个工段试点,通过事件驱动采集与时间序列存储,把告警闭环目标压到50毫秒级;并与统一指标管理和中国式报表打通,让一线业务能够快速自助分析。待指标与流程跑通,再按模块化扩展至更多产线。

- 行动一:梳理数据动线与告警闭环目标,形成边缘规则清单。

- 行动二:部署数据采集服务器试点,验证协议接入与存储策略。

- 行动三:接入像观远BI这样的统一分析平台,固化指标口径与场景化报表。

- 行动四:打通业务联动与自助分析,提高一线参与度与问题闭环率。❤️

当我们把数据的现场“点亮”,实时监控不再只是屏幕上的闪烁曲线,而是对产线效率、质量与安全的真正确认。边缘快、云端准,才是工业互联网迈向智能的最佳姿势。⭐

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。