我观察到一个现象,现在很多线下门店的经营者,手里握着一堆客户数据,却比以往任何时候都焦虑。他们花大价钱上了各种系统,能看到客流、热区、甚至是顾客在货架前的停留时长,但销售额却不见起色。一个常见的痛点是,数据告诉你“发生了什么”,却没有告诉你“为什么会这样”。当数据无法转化为有效的经营决策时,它就从“指南针”变成了新的“迷魂阵”。说白了,我们太容易陷入对数据的表面解读,而忽略了背后真实、复杂的客户行为逻辑。这就像医生只看体温计的数字,却不问病人哪里不舒服一样,很难开出正确的药方。今天,我们就来聊聊门店经营中,那些最容易被误读的客户行为数据。

.png)

一、如何挖掘客户热区轨迹的黄金价值?

很多零售店老板最津津乐道的就是“热区图”,看着系统里自家门店那片红彤彤的区域,就仿佛看到了白花花的银子。但一个常见的经营误区在于,我们把“客流热”等同于“生意好”。实际上,热区只告诉你人流聚集在哪里,但没告诉你他们为什么聚集,以及这种聚集是否带来了期望的销售转化。比如,一个靠近门口的促销堆头可能是整个便利店最“热”的地方,但如果顾客只是随手拿一件特价商品就走,那这个热区对提升客单价的贡献几乎为零。真正的客户行为分析,是要探究热区背后的动因。说到底,是商品陈列设计吸引人,还是单纯因为那里是必经通道?顾客在热区是快速拿走还是在犹豫对比?这些问题的答案,远比一张热区图更有价值。

换个角度看,某些“冷区”可能隐藏着更大的潜力。如果一个区域客流稀少,你需要分析的是:是因为商品本身吸引力不足,还是因为动线设计不合理,顾客根本走不到那里?我曾经服务过一家服装店,他们发现高端系列的陈列区客流很少,最初以为是定价问题。但通过更深层次的客户行为分析,结合零星顾客的轨迹发现,很多顾客在逛到一半时就被中间的打折区截断了,根本没机会走到最里面的高端区。调整商品陈列设计,优化动线后,那个“冷区”的销售额提升了40%。你看,这才是数据分析应该发挥的作用,它不仅是“体检报告”,更应该是“行动处方”。

### 案例分析:上海某初创服装店的动线优化

一家位于上海的初创设计师品牌服装店,初期将主打的新款系列放在入口最显眼的位置,形成了热区。但后台数据显示,该区域的试穿率和转化率远低于预期。通过引入更精细的客户行为分析工具,他们发现顾客虽然会在入口停留,但大多是在适应店内光线或等人,并未真正关注商品。相反,店内一个光线柔和的角落虽然客流不大,但进入该区域的顾客停留时间长,转化率极高。基于此,他们调整了经营策略,将入口区域改为品牌形象展示和休息区,将那个“高转化”的角落打造成了VIP体验区,并优化了通往该区域的动线。这次调整让门店的整体客单价和坪效都得到了显著改善。

### 数据对比:热区流量与销售贡献度

| 分析维度 | 调整前(入口热区) | 调整后(角落体验区) | 行业平均参考 |

|---|

| 区域客流占比 | 45% | 15% | 25% |

| 平均停留时长 | 25秒 | 180秒 | 90秒 |

| 销售转化率 | 3% | 18% | 8% |

| 对总销售额贡献 | 8% | 25% | 15% |

二、怎样破解购物篮关联的沉默密码?

说到这个,经典的“啤酒与尿布”案例几乎是每个零售从业者都听过的故事。于是,大家开始热衷于做购物篮分析,试图找出下一个“啤酒与尿布”,然后把关联商品摆在一起,坐等销量齐飞。但问题是,很多所谓的“关联”是虚假的,或者说是没有商业价值的。例如,你发现买面包的人通常也会买牛奶,这本身是常识,这种关联对你的经营策略有多大指导意义呢?它能帮你制定出与众不同的餐饮店运营技巧或便利店促销活动吗?很难。真正的挑战在于,从海量数据中,识别出那些“反常识”但又合乎逻辑的强关联,这才是解锁增量销售的钥匙。

不仅如此,随着新零售的发展,线上门店与实体店的界限越来越模糊。一个更深层次的用户痛点是,顾客的购物篮是分裂的。他可能在线上浏览了A商品,最后到实体店购买了B商品,又顺手带走了C商品。如果你只分析线下那个“B+C”的购物篮,你永远无法理解他最初的需求源头是A。因此,打通多渠道销售工具的数据,构建统一的用户画像和行为轨迹,变得至关重要。否则,你的关联分析永远是“盲人摸象”。说白了,我们需要的是一个能串联起顾客从产生兴趣、到研究对比、再到最终购买全链路的“超级购物篮”,只有这样,分析出来的关联性才有机会指导我们进行更有成效的供应链管理和营销活动策划。

### 误区警示:关联性不等于因果性

在客户行为分析中,最容易犯的错误就是把数据上的关联直接解读为因果关系。例如,数据告诉你,购买高端红酒的顾客,往往也会购买进口奶酪。于是你把奶酪放在红酒区旁边,并进行捆绑促销。但销量可能并不理想。为什么?因为购买这两样东西的可能只是同一类“高消费能力、注重生活品质”的客群,他们买红酒和买奶酪是两个独立决策,只是恰好由同一个人做出。把它们强行捆绑,未必能刺激额外消费。正确的做法是,识别出这个客群,然后向他们分别推荐更多符合其“高品质生活”标签的商品,比如精品咖啡、有机蔬菜等,从而提升整体客单价,而不是简单地做物理捆绑。

更进一步看,当你的零售与服务场景足够复杂时,比如涉及线上线下联动,这种伪关联会更多。比如,线上订单中买A和买B的关联度高,可能只是因为你的APP界面把这两个商品放在了一起。因此,在做任何决策前,多问一句“这个关联是真的由用户需求驱动,还是由我的运营策略造成的?”,可以避免很多无效投入。这也是从单纯的数据分析迈向真正客户关系管理的关键一步。

三、为何客户停留时间的转化悖论会发生?

在很多门店经营者的认知里,顾客停留时间越长,意味着他们对商品越感兴趣,购买的可能性就越大。因此,大家想方设法延长顾客的逗留时间:设置休息区、提供免费Wi-Fi、举办体验活动等等。这些做法本身没有错,但它带来了一个转化悖论:在某些情况下,过长的停留时间反而对应着更低的转化率。这个用户痛点非常隐蔽,因为“顾客愿意待在店里”看起来总归是件好事。但实际上,异常的停留时长可能暴露了你门店经营的深层问题。

换个角度看,一个顾客在某个货架前停留了5分钟,他可能不是在深度研究商品,而是在犹豫不决,或者根本找不到自己想要的东西。他可能在对比两个过于相似的SKU,或者在为复杂的促销规则而苦恼(比如“满199减30,跨品类再享8折”)。这时候,过长的停留时间恰恰是交易的“摩擦力”所在,是潜在的销售损失信号。如果你的店员没有及时介入,提供帮助,这位顾客很可能在耗尽耐心后空手离开。相比之下,另一个顾客进店后直奔目标,30秒完成购买,虽然停留时间极短,但却是高效的转化。因此,我们不能简单地将“停留时间”这一指标孤立来看,而必须结合顾客的动线、最终是否成交、以及客单价等多个维度进行综合分析,才能判断出“长停留”是好是坏。这对于制定有效的服装店经营策略或餐饮店运营技巧尤为关键。

更深一层看,我们需要区分两种停留:一种是“探索式停留”,顾客被丰富的商品、有趣的体验所吸引,这是一种积极信号;另一种是“困惑式停留”,顾客因为信息不明、选择困难或服务缺失而停滞不前,这是一种消极信号。有效的客户行为分析系统,应该能帮助管理者识别出“困惑式停留”高发的区域或时段,并触发服务预警。比如,系统监测到有顾客在自助收银机前停留超过2分钟,可以自动通知附近店员前往协助。说到底,优化的目标不是盲目延长停留时间,而是缩短“困惑式停留”,延长“探索式停留”,从而在提升客户体验的同时,实现销售转化率和成本效益的最大化。

四、如何避免会员数据分析中的信任陷阱?

“办张会员卡吧,可以积分,还有折扣。”这是我们最熟悉的场景。于是,门店管理者们手握大量的会员数据:姓名、电话、消费记录……然后开始进行所谓的“精准营销”。但很多时候,这种营销变成了“精准骚扰”,效果寥寥。这里的核心痛点是,我们陷入了会员数据的“信任陷阱”:我们想当然地“信任”这些数据是全面、准确且易于解读的,但事实远非如此。首先,大量会员是“沉默会员”,办卡后就再无消费,分析他们的行为价值不大。其次,消费数据只能反映“结果”,无法体现“动机”。一个会员买了一款高端护肤品,是因为自用、送礼,还是帮人代购?不同的动机,后续的营销策略应该完全不同。不理解这一点,就谈不上真正的客户关系管理。

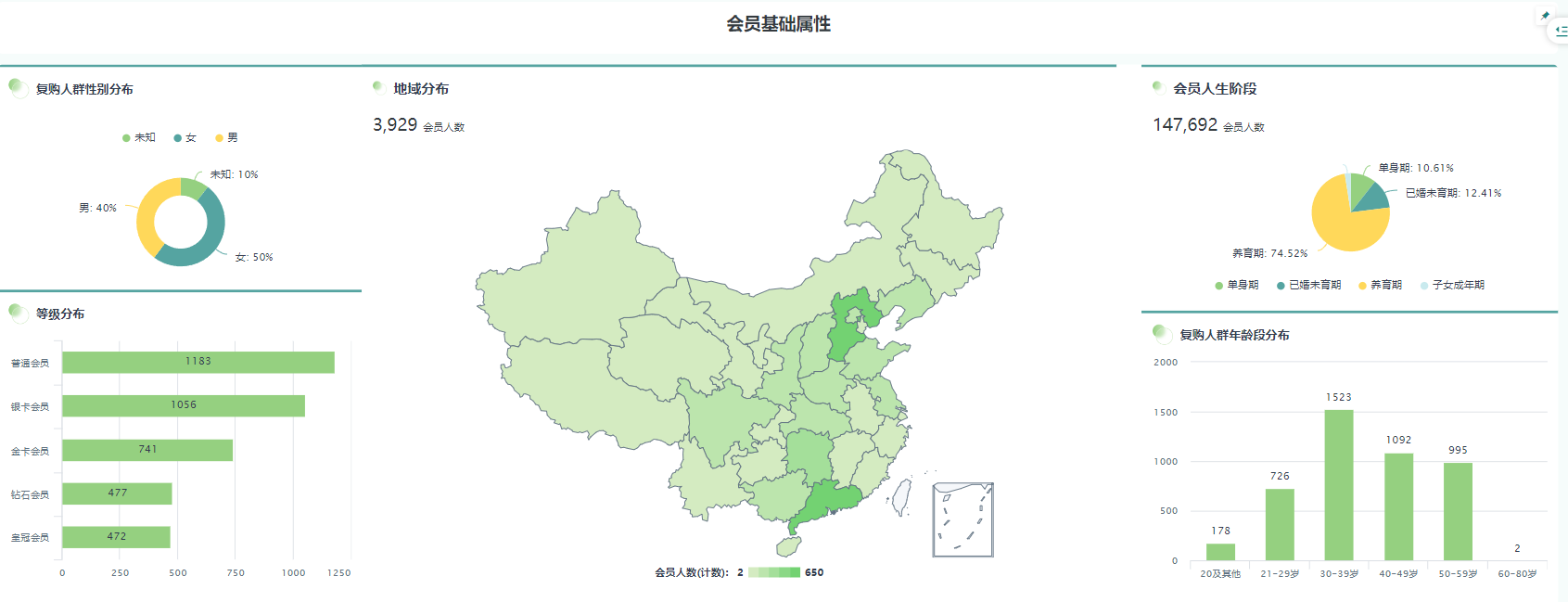

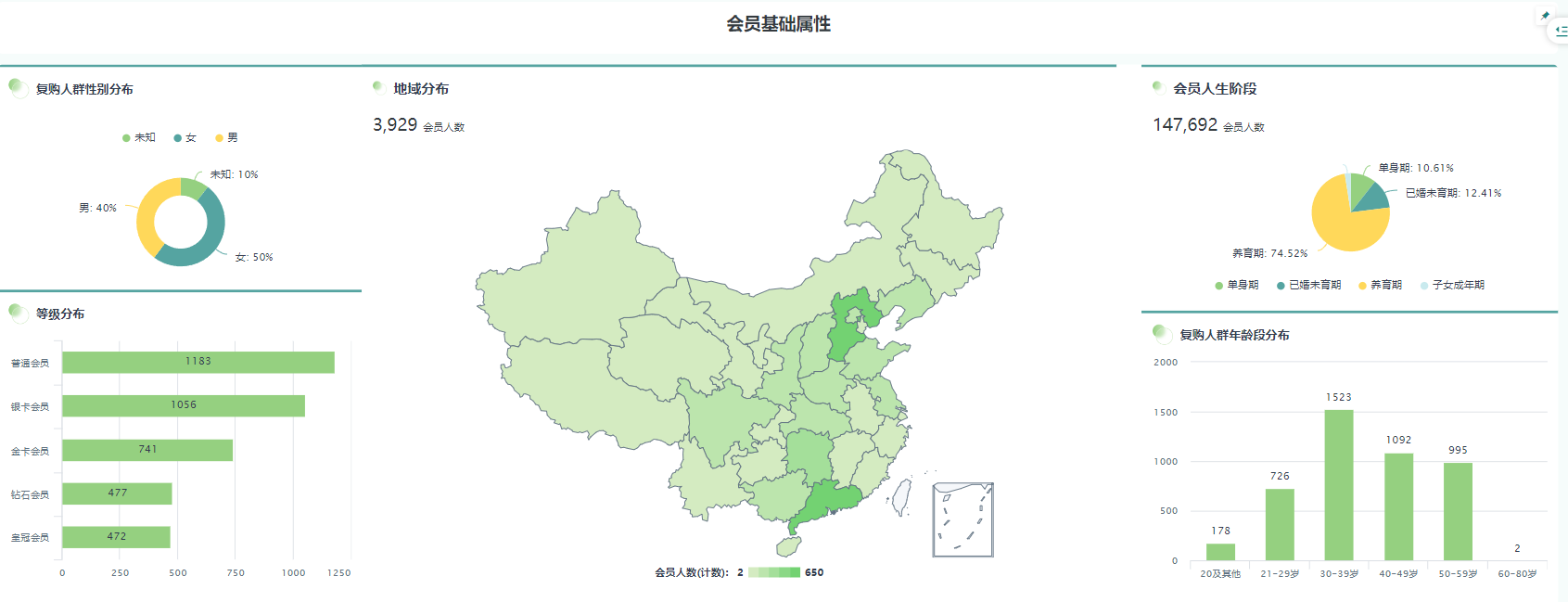

说到这个,为什么需要会员制度?其根本目的不应只是为了“绑定”顾客,而是为了通过数据交换,更深刻地理解顾客,从而提供超越折扣的个性化服务。但很多门店的会员制度,仅仅停留在“给折扣”的初级阶段。一个常见的经营误区是,把会员增长数和储值总额当作核心KPI。然而,一个拥有1000个高活跃度、高贡献值会员的门店,远比一个拥有1万个“僵尸会员”的门店健康得多。因此,会员数据的分析重点,应该从关注“量”转向关注“质”。比如,分析高价值会员的复购周期、品类偏好、以及对营销活动的响应度,从而为他们量身打造服务,这才是提升客户终身价值(LTV)的正道。

### 会员分层贡献度分析

为了说明问题,我们来看一个典型的会员数据分析表格,对比不同层级会员的价值贡献。这清晰地展示了为什么精细化运营远比盲目拉新更重要,也是在评估多渠道销售工具评测时的一个关键考量点。

| 会员层级 | 会员数占比 | 销售额贡献占比 | 平均复购率 | 运营建议 |

|---|

| 钻石会员 | 5% | 40% | 65% | 一对一服务、新品优先体验 |

| 黄金会员 | 15% | 35% | 40% | 专属折扣券、生日礼遇 |

| 普通会员 | 80% | 25% | 10% | 积分兑换、常规促销通知 |

最终,走出会员数据的“信任陷阱”,关键在于建立一个反馈闭环:通过数据分析产生洞察,基于洞察优化经营策略(无论是商品、服务还是营销),然后观察策略调整后会员行为数据的变化,再进行新一轮的分析与优化。这是一个持续迭代的过程,也是在对比传统零售与新零售成本效益时,后者真正的优势所在——即数据驱动的精细化运营能力。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)