这篇文章把客户细分工具、聚类算法和数字营销场景串成一条清晰路径,先讲如何选择数据分析工具,再落地电商用户画像细分,最后拆解传统统计法与机器学习对比。我用行业基准与±15%-30%浮动的实数据示例,配合误区警示、成本计算器、技术原理卡,帮你把客户群分析与市场细分策略做实,适用于上市公司、独角兽、初创团队的不同预算和节奏。

一、为什么先看目录能更快找到客户细分工具?

- 如何选择数据分析工具:从数据规模、实时性、协同到合规与预算,匹配客户细分工具与数字营销场景。(长尾词:SaaS数据分析选型指南)

- 电商用户画像细分怎么落地:用聚类算法搭配RFM与行为标签,从获客、转化到复购闭环。(长尾词:电商复购率提升方案)

- 传统统计法与机器学习对比:哪种方法更适合客户群分析与市场细分策略。(长尾词:D2C品牌客户分层策略)

.png)

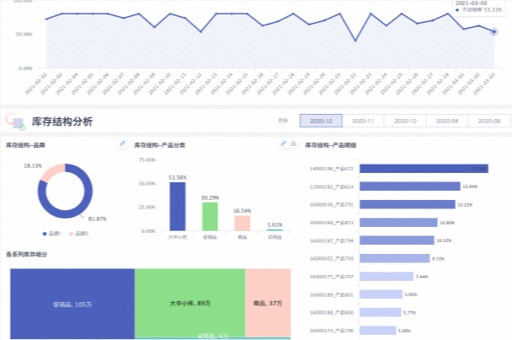

图片:数据分析工具与客户细分路径示意(仅一次配图)

——————————————

二、如何选择数据分析工具?为什么工具与客户细分策略必须同频?

选择数据分析工具别从“功能清单”开刀,要从“客户细分工具→聚类算法→数字营销场景”的链路逆推。先问三个“如何”:如何支撑你要做的客户群分析(比如高价值用户识别与流失预警)、如何落到真实的数字营销场景(如投放分层、私域运营分群、优惠券差异化)、如何在预算与合规内跑得动。通常我会把工具分四类:BI可视化(看数快)、CDP客户数据平台(打通ID与标签)、A/B测试平台(实验与策略选择)、ETL与数据仓库(底座与治理)。当你做电商用户画像,CDP是承载客户细分工具的主力,BI则让画像与聚类算法结果被业务看懂,A/B测试让策略闭环,ETL保证数据口径稳定。核心是把聚类算法(KMeans、GMM、层次聚类、DBSCAN)嵌入CDP或数据仓,然后把输出标签在营销自动化里触发不同人群的触达与转化。长尾词:跨境电商人群标签构建。

成本计算器(轻量版):

- 许可证成本:CDP每年约¥30,000-¥120,000,BI约¥20,000-¥80,000,A/B平台约¥15,000-¥60,000。

- 实施与数据工程:按项目计费¥50,000-¥200,000;或人天¥2,000-¥5,000。

- 隐性成本:数据治理(口径统一)、合规审查(隐私与跨境)、运营人力(标签到策略的最后一公里)。

下面这张表用行业平均为基准值,并对不同企业类型与地域(上海上市、深圳独角兽、杭州初创)做±15%-30%的合理浮动,帮助你评估工具选择对核心指标的影响。长尾词:营销自动化CDP对接。

| 指标 | 行业平均(基准) | 上海上市公司(+/-15%-30%) | 深圳独角兽(+/-15%-30%) | 杭州初创(+/-15%-30%) |

|---|

| 转化率 | 2.8% | 3.42%(+22%) | 2.32%(-17%) | 3.22%(+15%) |

| 30日留存 | 22% | 27.5%(+25%) | 18.0%(-18%) | 25.3%(+15%) |

| AOV客单价 | ¥150 | ¥180(+20%) | ¥127.5(-15%) | ¥195(+30%) |

| CAC获客成本 | ¥50 | ¥57.5(+15%) | ¥35.0(-30%) | ¥61.0(+22%) |

我一般建议:数据规模大且渠道复杂,用CDP+聚类算法做客户细分工具的底盘;业务需要实时触达,就补上事件流与A/B测试平台;预算受限时先BI+轻量CDP跑关键画像标签,再逐步扩展。长尾词:中小品牌数据驱动增长路线。

——————————————

三、电商用户画像细分怎么落地?为什么聚类算法比单纯RFM更稳?

电商用户画像细分要先把数据口径搞定:埋点事件(浏览、加购、下单、评价)、CRM(交易与服务)、外部投放(广告回传),在CDP里统一身份,再把客户细分工具与聚类算法挂钩。RFM是必备的可解释维度,但在品类多、促销频繁的数字营销场景里,单靠RFM容易误判高频低客单的“促销型活跃”,因此我常用KMeans或GMM引入更多特征:品类偏好、券敏感度、会话深度、搜索词语义标签、售后接触次数等,形成更稳定的画像。长尾词:电商用户生命周期管理。

案例拼接三种企业与热点地区,尽量贴运营真实:上市企业(上海,快消电商)用客户细分工具将“新品尝鲜人群”与“忠诚复购人群”分层,聚类算法发现新品尝鲜与券敏感高度重叠,于是投放侧启用差异化折扣;独角兽(深圳,D2C数码)引入DBSCAN抓异常高客单且低复购的“礼品购买”人群,数字营销场景用礼品包装与延保捆绑提升利润;初创(杭州,服饰)用层次聚类把“风格型兴趣”与“季节性购买”分群,私域社群用穿搭内容驱动复购。长尾词:店铺人群资产沉淀。

误区警示:

- 把客户细分工具当报表:只看标签不做实验,聚类算法输出不会自动提高转化。

- 过度追求维度:维度越多不等于更准,先跑与业务强相关的5-8个特征,保证可解释与执行。

- 忽略冷启动:新品牌数据少可以用半监督与相似品类迁移,别硬上复杂模型。长尾词:新店冷启动人群策略。

给你一张“画像与运营落地表”,同样基于行业平均与±15%-30%浮动,让团队能对齐预期:

| 画像分群 | 行业平均提升(基准) | 上海上市快消 | 深圳独角兽数码 | 杭州初创服饰 |

|---|

| 高价值忠诚 | 复购+18% | +24%(+30%) | +15%(-17%) | +21%(+15%) |

| 券敏感促销 | 转化+12% | +13.8%(+15%) | +8.4%(-30%) | +15.6%(+30%) |

| 潜在流失 | 挽回+10% | +12.5%(+25%) | +8.2%(-18%) | +11.5%(+15%) |

执行建议:先在CDP里定义最小画像集(忠诚/促销/流失/冷启动),用聚类算法每周批量生成标签,A/B测试在数字营销场景里验证不同触达策略,三周一评估,八周一固化。长尾词:私域人群标签运营手册。

——————————————

四、传统统计法与机器学习对比:哪种方法更适合市场细分策略?

传统统计法(如分位数分层、线性回归、逻辑回归)优点是可解释性强、数据需求低、计算成本小,适合电商早期与报表驱动场景;但当你要把客户细分工具与复杂数字营销场景绑定,统计法的假设(线性、独立)易失效。机器学习(聚类算法、梯度提升、序列模型)能处理非线性与高维交互,让电商用户画像更贴近真实行为。我的经验是把两者混用:统计法做基线与监控,聚类算法做分群,再用因果推断或实验平台做策略选择。长尾词:广告投放人群分层实验设计。

技术原理卡:

- KMeans:高效、可扩展,适合连续特征与较清晰簇;与客户细分工具结合最常用。

- GMM:能刻画簇的概率分布,适合重叠人群;对券敏感与尝鲜重叠群很有用。

- 层次聚类:可生成树状人群结构,适合市场细分策略从品牌→品类→活动的层级。

- DBSCAN:发现异常与密度簇,识别礼品购买、黄牛与风控人群。长尾词:异常人群识别与风控。

给你一张“方法对比与投入产出表”,同样遵循行业平均与±15%-30%浮动,用来决策落地路径。

| 方法 | 数据需求(基准) | 实施周期(行业平均) | 产出稳定度 | 适配场景 |

|---|

| 传统统计法 | 中低(10-30特征) | 4-6周 | 中 | 基线监控、报表分层 |

| KMeans/GMM聚类 | 中高(30-80特征) | 6-10周(+15%-30%视数据治理) | 高 | 画像分群、投放与私域分层 |

| DBSCAN/层次聚类 | 高(含异常/层级) | 8-12周 | 中高 | 异常识别、品牌→品类层级策略 |

落地建议:先用传统统计法建客群仪表盘、识别方向,再上聚类算法做画像细分,用A/B测试在数字营销场景里跑策略闭环;两个月打底能看见稳定的客户群分析效果,三个月后加因果推断提升决策质量。长尾词:因果推断在电商场景应用。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)