一、流量下滑的常见原因及应对方案

渠道投不准:钱花出去了,对的人没来

最常见的问题是广告渠道本身“跑不动”了,或是投放策略出了偏差。比如,根据生意参谋提供的数据显示,2024年天猫+淘宝女装销售额同比2023年增长16.86%,其增长主要依托于电商“抢跑”策略的拉升,但女装流量同比2023年下降9.43%,这就是一个危险信号。深究下去,原因可能是推广素材与目标人群错配,或是投放时段没能覆盖用户的消费高峰。

怎么办? 答案是精细化评估。通过多维度分析(曝光量、点击率、转化成本)定位低效渠道,打破天猫、抖音等平台间的数据壁垒,看清一个用户在所有渠道的总价值,才能精准计算每一笔广告费的真实回报(ROI)。

货不对路:产品没吸引力,或想买的没货

流量进来了,但用户看几眼就走,问题很可能出在“货”上。要么是卖不动的商品占据了最好的广告位;要么就是爆款商品断货,白白流失了本可以成交的订单。2024年天猫女装退款率增长4.73%,可以看出商品与用户的预期不符是当前一个突出问题。

怎么办? 核心是让“对的货”遇见“对的流量”。例如一家零售企业可以通过建立库存预警模型,当畅销款库存低于安全线时会自动触发补货,同时系统会将滞销品从首页推荐位撤下,实现降本增效。

营销搞偏了:只顾拉新,忘了老朋友

一场热闹的促销活动,真的有效吗?不一定。某个零食品牌在大促后复盘发现,新客占比高达70%,但老客的复购率却只有15%。这说明活动虽然吸引了眼球,却没有有效激活最具价值的存量用户。

怎么办? 实行分层营销。针对不同价值的用户,推送不同的“诱饵”。例如,向高价值会员推送满减券,刺激他们消费更多;向流失用户发送“回归专属折扣”,唤醒他们回来看看,可以成功提升会员复购率。

二、保持流量稳定的核心策略

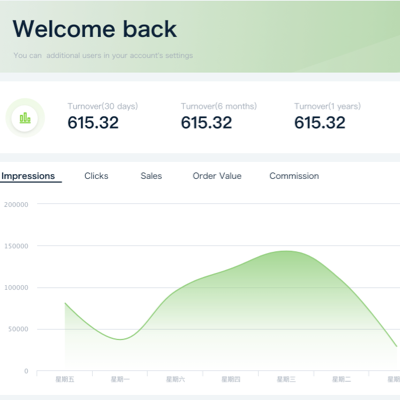

建立动态的流量监控与预警系统

首先,企业需要从被动应对转向主动防御。这意味着要建立一个覆盖“渠道、商品、用户”三大维度的流量健康看板。这个系统的价值不在于事后复盘,而在于实时预警。当关键时段的流量出现异常波动时,系统能即时发出警报,并辅助诊断可能的原因,比如是否是竞品活动冲击或是投放素材失效,同时推荐相应的应对策略,让团队能时间做出反应。例如,当午间时段UV环比下降15%时,系统自动推送原因诊断(如竞品促销冲击),并推荐应对策略(如加投精准人群包)。

为了支撑这种敏捷反应,底层需要有一体化的分析工具。通过打通企业的ERP、电商后台等多个数据源,实现流量波动的归因分析自动化。这样,原本可能需要耗费数日的人工排查,就能在极短时间内迅速定位到问题根源,大大提升了运营团队的响应效率。

将流量转化为可长期运营的用户资产

流量不应被视为一次性的消耗品,而应是能够沉淀和复用的宝贵资产。核心举措是将公域流量(如广告、社交平台引流)有效转化为私域用户(如会员群、品牌小程序用户)。在私域中,企业可以通过提供个性化内容和服务,比如通过企微社群推送个性化内容(如基于购买记录的穿搭建议),提升私域用户复购频次。

同时,还需要对所有流量渠道进行持续的效率优化。定期复盘评估各个渠道的投入产出比,识别出哪些是高价值渠道,哪些是低效渠道。然后,果断地将预算和资源向高效率的优质渠道倾斜。这种动态调整的策略,能确保每一分营销投入都花在刀刃上,实现流量成本的最优化。