在存量竞争的零售市场中,门店管理效率直接决定企业的盈利能力与市场竞争力。根据中国连锁经营协会数据,效率领先的零售企业比行业平均水平的坪效高出 40%,人力成本低 25%。这也是为什么 “

零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 成为 toB 零售行业市场部人员的核心研究课题 —— 只有精准掌握策略,才能帮助客户(零售企业)突破增长瓶颈。

本文将从人员、库存、服务、技术四大维度,结合真实案例与模块化工具,详解提升零售门店管理效率的实操方法。

人员是

门店运营的核心载体,传统 “按经验排班、凭感觉考核” 的模式早已无法适应动态市场需求。优化人员管理,是回答 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 的首要环节。

传统手工排班常出现 “高峰缺人、低谷冗余” 的问题。智能排班系统通过整合 3 类数据,实现人力精准分配:

- 历史销售数据:识别工作日 / 周末、早中晚的客流高峰时段

- 实时客流监测:通过门店摄像头或传感器,动态调整在岗人数

- 员工技能标签:根据员工擅长品类(如生鲜、家电)匹配岗位需求

案例:某快餐连锁品牌上线智能排班系统后,4000 + 门店通过算法自动生成排班表,不仅减少了 15% 的无效工时(相当于每年节省 1 亿工时成本),还让员工满意度提升 20%—— 因排班更贴合个人时间需求。

零售行业的季节性、时段性波动明显(如节假日、促销期),灵活用工模式可有效降低人力浪费:

- 兼职人员储备:与本地兼职平台合作,建立 “30 分钟到岗” 的应急人力库

- 跨店支援机制:同一区域内门店共享人力,高峰时段由总部统一调度

- 任务拆分模式:将非核心工作(如货架整理、库存盘点)拆解为 “计件任务”,吸引零散时间劳动力

低效的培训往往导致员工 “知而不行”。可通过 3 步提升培训效果:

- 场景化培训:录制 “收银台快速结账”“客诉处理” 等实操视频,替代纯理论课程

- 即时考核:培训后通过小程序进行 10 题以内的情景测试,确保掌握核心要点

- 激励绑定:将培训效果与绩效挂钩(如通过考核可获得 “优先排班权”)

库存是零售门店的 “资金蓄水池”,过多积压会占用现金流,过少则导致缺货流失客户。优化库存管理,是解答 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 的核心环节。

传统 “手工记账 + 定期盘点” 的模式,往往存在 3-5 天的信息滞后。数字化库存管理系统通过 3 大功能解决这一问题:

- 条码 / RFID 识别:商品入库、出库自动扫码,库存数据实时更新

- 智能预警:当商品库存低于 “安全线”(如销量的 3 天库存量)时,自动推送补货提醒

- 临期商品标记:对临期商品自动标记并置顶显示,便于优先促销

对比表:传统库存管理 vs 数字化库存管理

| 维度 |

传统管理模式 |

数字化管理模式 |

效率提升幅度 |

| 库存更新速度 |

每日 / 每周手动录入 |

实时自动更新 |

100%+ |

| 缺货预警时效 |

发现时已缺货 1-2 天 |

库存低于安全线即时提醒 |

避免 80% 缺货 |

| 盘点耗时 |

8 小时 / 店 / 次 |

1 小时 / 店 / 次(扫码自动盘点) |

87.5% |

门店库存效率不仅取决于内部管理,更依赖与供应商的协同深度:

- 共享销售数据:向核心供应商开放门店实时销售数据,由供应商主动提出补货建议

- 建立 JIT 补货机制:与本地供应商约定 “2 小时应急补货”,减少常规库存储备

- 联合预测需求:每月与供应商召开需求预测会,结合促销计划、季节因素调整备货量

通过 ABC 分类法 + 销售预测算法,实现库存精准分配:

- A 类商品(畅销品):保持 “销售周期 ×1.5” 的库存量,避免缺货

- B 类商品(平销品):按 “销售周期 ×1” 备货,每周复盘调整

- C 类商品(滞销品):仅保留 “销售周期 ×0.5” 库存,同步启动促销清库

在商品同质化严重的当下,服务体验成为差异化竞争的核心。优化顾客服务,是 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 中最易被忽视却最有效的一环。

通过顾客数据标签体系,实现 “千人千面” 的服务:

- 基础标签:年龄、性别、消费频次、平均客单价

- 行为标签:偏好品类(如 “每周三购买有机蔬菜”)、敏感促销方式(如 “对满减活动响应度高”)

- 场景标签:是否有儿童(需提供儿童座椅)、是否为企业采购(需开发票)

案例:某连锁服装店通过分析顾客消费记录,发现 “25-30 岁女性顾客” 在周末对 “轻熟风连衣裙” 的购买率是工作日的 3 倍。据此,门店在周末专门安排 2 名 “连衣裙搭配顾问”,并将该品类陈列在入口显眼位置,最终该品类周末销售额提升 45%。

消费者越来越习惯 “线上浏览、线下体验、线上下单” 的混合购物模式,门店需实现 3 大融合:

- 库存共享:线上订单可由最近门店发货,缩短配送时间(如某美妆店实现 “线上下单、1 小时门店送达”)

- 服务接力:线上咨询的客户到店后,导购可通过系统查看历史对话,无需重复沟通

- 会员权益统一:线上积分可线下兑换,线下消费可同步到线上会员等级

技术是效率提升的底层支撑,但单纯堆砌工具只会增加管理复杂度。构建一体化技术体系,是解答 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 的终极答案。

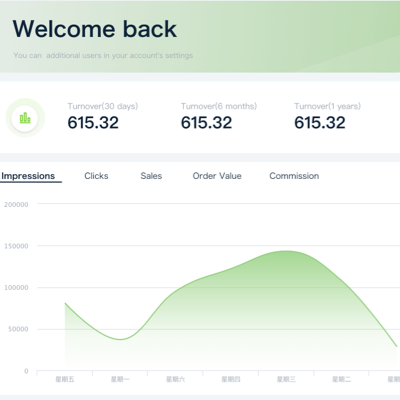

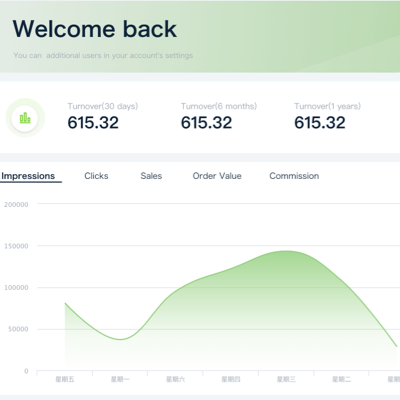

优秀的门店管理系统需整合 5 大模块,形成闭环:

- 销售管理:实时统计各时段、各品类销售额,自动生成销售报表

- 人员管理:对接排班系统、考勤系统,计算员工绩效

- 库存管理:与库存系统联动,销售数据实时同步至库存看板

- 顾客管理:整合会员数据、消费记录,支持精准营销

- 财务管理:自动核算门店营收、成本、利润,减少人工对账

技术工具的核心价值是让决策更精准,可通过以下流程落地:

- 数据采集:通过 POS 机、摄像头、传感器收集销售、客流、库存等数据

- 指标分析:设定核心指标(如坪效、人效、库存周转率),生成可视化仪表盘

- 异常预警:当指标偏离正常范围时(如某商品库存周转率突然下降 20%),自动提醒管理者

- 策略调整:系统根据历史数据推荐应对方案(如 “对库存周转率低的商品启动满减促销”)

技术升级不可一蹴而就,可按 “3 步走” 策略推进:

- 试点阶段:选择 1-2 家代表性门店(如客流中等、品类齐全的标准店)测试新系统,收集反馈优化

- 区域推广:在试点成功后,按区域分批上线,每批门店安排 1 名技术支持专员驻场指导

- 总部监控:系统上线后,总部通过后台实时监测各门店使用情况,对数据异常的门店进行针对性培训

案例:某连锁超市集团分 3 批推广 “门店一体化管理系统”,首批 50 家试点门店在 3 个月内,通过系统自动生成的 “促销效果分析”,及时下架了 15% 的低效促销活动,同时优化了 20% 的库存结构,最终整体人效提升 30%,库存周转率提升 25%,净利润增长 18%。

掌握 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 后,需按以下步骤落地:

诊断现状 > 制定优先级 > 工具匹配 > 效果监测

- 诊断现状:通过 “门店效率评估表”(包含人员利用率、库存周转天数、顾客满意度、技术工具覆盖率等 10 项指标),找出薄弱环节

- 制定优先级:按 “投入产出比” 排序(如库存管理问题突出且解决成本低,可优先推进)

- 工具匹配:根据策略需求选择工具(如人员管理优先用智能排班系统,库存管理优先用数字化监控系统)

- 效果监测:设定 “效率提升 KPI”(如 “3 个月内库存周转率提升 15%”),每月复盘调整

零售市场的动态变化,决定了 “零售门店管理效率提升四大关键策略是什么?” 的答案需要不断更新。对 toB 市场部人员而言,不仅要掌握现有策略,更要帮助客户建立 “效率优化意识”—— 从人员、库存、服务、技术四个维度持续迭代,才能在竞争中保持领先。

.png)

未来,随着 AI、物联网等技术的深入应用,门店管理效率提升将进入 “智能化阶段”,但无论技术如何发展,“以数据为依据、以客户为中心” 的核心逻辑始终不变。

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)