很多人的误区在于,把数据分析系统看作是一项纯粹的技术成本投入,就像是工厂里又多了一台昂贵的设备。但换个角度看,数据分析在工业制造场景中的真正价值,恰恰在于它是一种能直接撬动利润的“杠杆”。它不是成本中心,而是效益中心。说白了,经营分析的目标就是优化经营策略,而成本控制是其中的核心环节。今天我们不谈那些高深的技术理论,就从成本效益这个最实际的角度,聊聊数据分析如何帮助制造企业把每一分钱都花在刀刃上,从市场竞争、数据采集,到定价策略和环保指标,全面重塑企业的成本效益观。

一、如何看透市场占有率背后的成本效益?

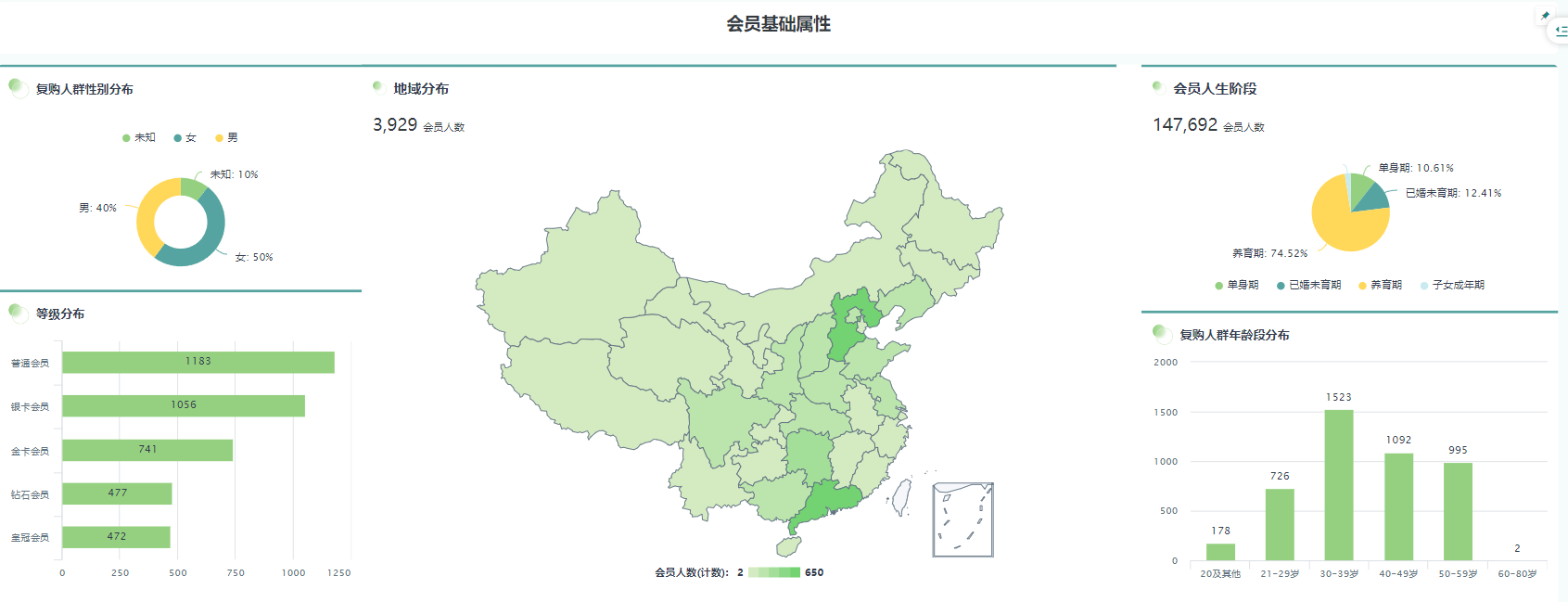

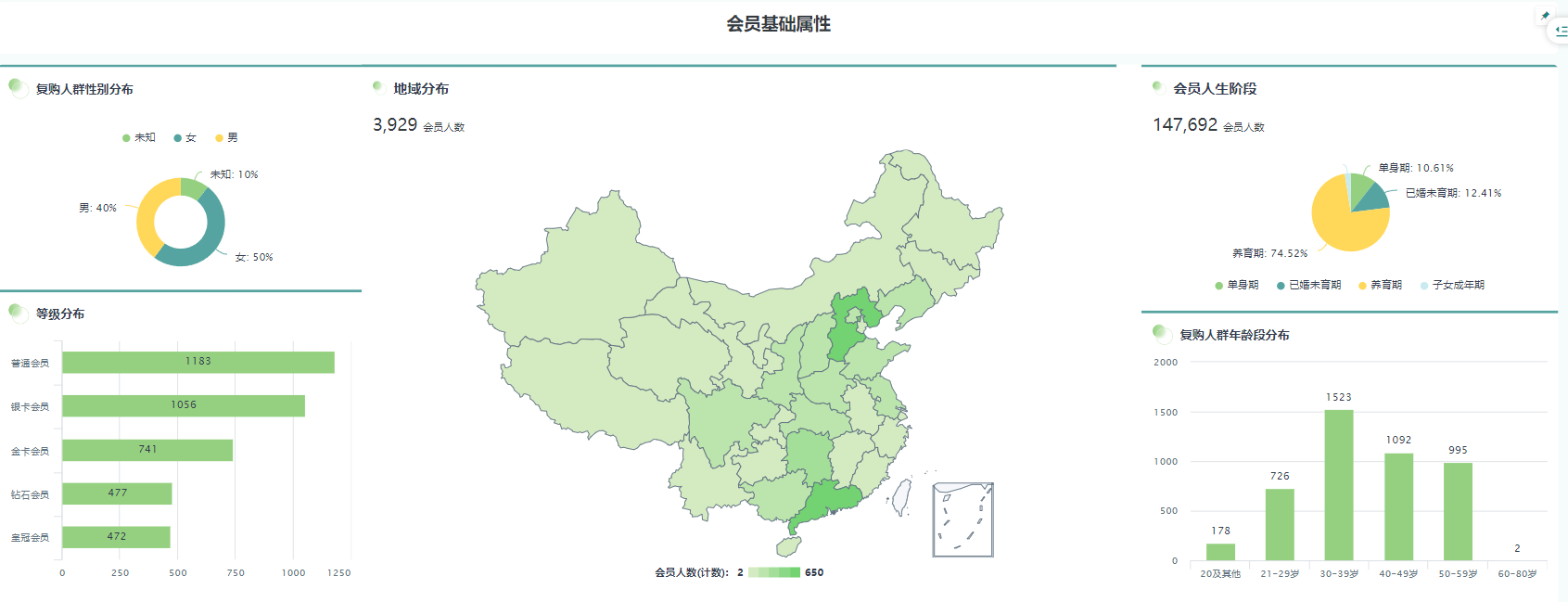

我观察到一个现象:很多工业制造企业在做经营分析时,会陷入对“市场占有率”的盲目崇拜。为了提升市场份额,不惜投入巨额营销费用、压低价格,但年底盘点财务报表时才发现,营收上去了,利润却没涨甚至还跌了。这就是典型的“增收不增利”,其根源在于没有算清楚市场占有率背后的成本效益账。不加区分地追求所有客户,往往意味着高昂的获客成本和低下的客户终身价值。更深一层看,数据分析技术可以彻底改变这个局面。它能帮助企业从粗放的“抢地盘”模式,转向精细化的“挖金矿”模式。通过对客户数据、交易数据和行为数据的深度分析,企业可以清晰地识别出哪些是高价值、高利润的客户群体,哪些是需要投入大量服务成本但贡献寥寥的“食之无味”的客户。这种洞察,对于优化经营策略至关重要。企业可以将有限的营销和生产资源,精准地投入到高回报的细分市场,而不是在低利润甚至亏损的订单上空耗成本。说白了,数据分析做的就是一件事:告诉你哪里的“鱼”最多、最肥,让你用最省力的方式去捕捞,而不是在整个大海里漫无目的地撒网。这才是现代工业制造场景下,市场分析与成本控制相结合的正确姿态。

| 对比维度 | A公司(追求高市占率) | B公司(追求高利润率) | 行业基准 |

|---|

| 市场占有率 | 25% | 12% | 15% |

| 单位获客成本 (CAC) | ¥650 | ¥1100 | ¥850 |

| 客户终身价值 (LTV) | ¥1200 | ¥3500 | ¥2000 |

| LTV/CAC 比率 | 1.85 | 3.18 | ~2.35 |

| 最终利润表现 | 规模大,利润薄 | 规模适中,利润高 | 行业平均水平 |

二、为什么说数据采集维度的盲区是巨大的成本黑洞?

一个常见的痛点是,企业投入了大量资源进行生产经营管理,自认为掌握了所有数据,但实际上,这些数据可能存在巨大的“维度盲区”。这就好比开车只看后视镜,危险且无效。在工业制造领域,许多企业的数据采集只停留在最终产出的层面,比如订单量、产成品数量、销售额。但对于过程中的关键成本动因,比如设备闲置率、单位产品的实际能耗、物料在仓库的周转天数、不同批次产品的次品率等,却缺乏有效的数据采集和分析。这种数据采集维度的盲区,就是一个个隐形的成本黑洞。你无法管理你无法衡量的事物。当你不知道某条产线的能耗比另一条高出20%时,任何节能降耗的口号都是空谈。当你无法精确追踪到某批次原材料导致次品率飙升时,所谓的质量控制就只能是事后补救,成本早已发生。说到这个,数据分析技术的核心价值之一,就是将这些隐形的、分散在生产经营管理各个角落的数据“显性化”和“关联化”。通过部署传感器、打通MES和ERP系统,我们可以构建一个全面的数据视图。这种全面的视图,是进行有效的生产经营管理数据分析的前提。它能让你清晰地看到成本是如何在每一个环节产生和流失的,从而为优化经营策略提供精确的靶点。堵住这些成本黑洞,所节省下来的每一分钱,都是纯粹的利润。

.png)

【误区警示】

三、动态定价模型如何实现效益最大化?

在传统的工业制造企业里,定价往往是个“拍脑袋”和“随大流”结合的艺术。最常见的就是“成本加成法”,在生产成本的基础上加一个固定的利润率。这种方式简单粗暴,但完全忽略了市场的动态变化,极易导致两种亏损:市场需求旺盛时,定价过低,损失了本可以获取的超额利润;市场需求疲软时,定价过高,导致订单流失,产能闲置。这两种情况都是对企业效益的直接伤害。而基于数据分析的动态定价模型,则彻底改变了这一现状。它不再是单一维度的成本考量,而是多维度、实时化的效益最大化策略。一个优秀的动态定价模型会综合考虑实时库存水平、原材料价格波动、竞争对手的报价、不同区域和客户群体的支付意愿,甚至天气、节假日等外部因素。说白了,它让价格变成了一个可以根据市场“体温”自动调节的智能工具。例如,当库存积压时,模型可以自动计算出一个既能快速清库存又不至于亏本的促销价格;当某款高端产品市场需求激增时,它又能及时捕捉信号,在不吓跑客户的前提下,找到利润最大化的价格点。这背后依赖的正是强大的数据分析技术和算法支持,它让价格决策从经验主义走向科学化,是现代企业在激烈的市场竞争中实现成本控制和利润优化的核心武器之一。

### 案例分析:深圳某独角兽精密零件制造商

企业类型:独角兽企业

地域分布:深圳

痛点:采用固定的阶梯报价,无法应对市场需求的快速波动,旺季利润空间被压缩,淡季库存积压严重,财务报表数据洞察显示利润增长乏力。

解决方案:引入基于数据分析的动态定价模型。该模型打通了销售、库存和供应链数据,并实时爬取主要竞争对手的公开报价和行业原材料价格指数。通过机器学习算法,模型可以预测未来一周的市场需求热度,并给出最优的报价区间建议。

成本效益成果:实施半年后,该公司的整体毛利率提升了22%,库存周转率提高了35%。在原材料价格大幅上涨的季度,通过及时调整报价,成功将成本压力传导出去,保证了利润率的稳定,真正实现了效益最大化。

四、怎样将环保指标转化为实打实的成本优势?

一提到环保,很多制造企业老板的反应就是“成本”——购买昂贵的环保设备、支付环保税、应对各种合规检查。这确实是事实的一部分,但绝不是全部。换个角度看,环保指标其实是优化成本、提升效益的一个绝佳切入点,而数据分析正是将这种“潜在优势”转化为“实际收益”的关键工具。为什么这么说?因为大部分环保指标,其背后都直接对应着资源消耗。比如,减少废气排放,往往意味着更高的燃料燃烧效率和更低的能源消耗;减少工业废水,则对应着水资源的循环利用和节约。这些都是实打实的成本降低。不仅如此,数据分析可以将环保行为与财务报表进行直接关联。过去,环保投入是一笔糊涂账,很难说清楚具体带来了多少效益。现在,通过在生产线上部署能耗、水耗和物料损耗的监测传感器,我们可以精确地量化每一次工艺改进、每一次设备升级所带来的资源节约量,并将其换算成节省的金额。这让成本效益的评估变得一目了然。更深一层看,当你的生产经营管理将环保指标内化为成本优势后,它还会带来额外的品牌溢价和市场机会。越来越多的下游客户和终端消费者,尤其是海外客户,开始关注供应链的ESG(环境、社会和公司治理)表现。一个在环保上表现出色的供应商,无疑具有更强的竞争力和议价能力。因此,通过数据分析技术,将环保从一个被动的合规项,转变为一个主动的、可量化的成本优势项,是未来工业制造企业可持续发展的必经之路。

【能耗优化成本节约计算器】

假设输入:

月均用电量 (kWh): 500,000

通过数据分析优化后预计节电率 (%): 8%

平均工业电价 (元/kWh): 0.85

计算公式: 年节省成本 = 月均用电量 × 优化后节电率 × 平均电价 × 12

计算结果: 500,000 kWh * 8% * 0.85 元/kWh * 12 = 408,000 元

结论:仅通过8%的能耗效率提升,每年即可直接节省超过40万元的电力成本,这笔钱将直接转化为企业利润。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)