一、开场:把数据采集系统设计讲成一杯现磨咖啡

如果你在凌晨两点走进一家智能工厂的中控室,你会看到一幅颇像咖啡馆的场景:传感器像咖啡豆,网关像磨豆机,边缘计算像手冲壶,数据库像萃取杯,商业智能平台则是那位把风味调到刚刚好的咖啡师。数据采集系统设计,就是这套从豆到杯的流程设计。设计精妙,数据就像现磨咖啡,浓度适中、香气扑鼻;设计粗糙,数据就像泡了太久的速溶粉,糊口勉强、回味寡淡。

本文将用生活化比喻解构复杂商业逻辑,围绕物联网与边缘计算的三大突破,系统解读“什么是数据采集系统设计、怎么做、为什么重要、有哪些标准与最佳实践”,并用真实案例与权威产品支撑结论,帮助你把数据从“难喝的速溶”调成“稳定可复现的精品手冲” ⭐。

二、什么是数据采集系统设计:从感知到价值的全链路工程

(一)定义与边界

数据采集系统设计,是对企业内外部数据“感知、传输、存储、治理、分析、应用”的全链路工程规划与实现。它不只是把传感器接上线,而是要让数据从产生的一刻起,就具备可用性、可验证性和可复用性。

(二)核心构成

- 感知层:传感器、PLC、摄像头、移动端等,负责产生原始数据。

- 接入层:协议与网关(如 MQTT、OPC UA、HTTP),负责标准化与安全接入。

- 边缘层:边缘计算节点,实现近源处理、缓存、过滤与初步建模。

- 存储层:时序库、列式库、对象存储与数据湖,负责持久化与高效查询。

- 治理层:指标口径统一、主数据管理、权限与安全策略。

- 分析与应用层:报表、看板、预测模型、规则引擎与自动化运营。

一句话总结:数据采集系统设计是把“数据到价值”的路径设计清楚,并确保这条路能走得稳、走得快、走得久 👍🏻。

三、数据采集系统设计的步骤与标准:从蓝图到落地

(一)设计的步骤

- 业务盘点:明确核心流程与决策场景,优先级排序。

- 数据勘测:划定数据源清单,评估数据质量与可接入性。

- 架构选型:确定边云协同拓扑、协议栈与数据库类型。

- 指标梳理:统一口径与计算逻辑,为后续分析打好地基。

- 治理策略:权限、合规与加密策略“左移”,在源头可控。

- 交付与迭代:从试点到规模化,持续监测性能与ROI。

(二)设计标准要点

- 数据采集系统设计标准:至少覆盖采集频率、丢包容忍度、延迟预算、数据保留周期、指标字典与审计日志。

- 接口与协议标准:优先选择开放协议(MQTT、OPC UA),减少供应商锁定。

- 数据库管理标准:面向写入场景优化时序库与缓冲策略,分层冷热分级存储,95%企业忽视的是“指标与表结构的演进策略”。

- 安全与合规:设备到云的端到端加密、零信任接入;对跨境与敏感数据设定脱敏与访问审计。

| 设计步骤 | 关键产出 | 评价指标 | 常见风险 |

|---|

| 业务盘点 | 优先级清单、场景地图 | 覆盖率、可量化KPI | 目标不明确、ROI难度量 |

| 数据勘测 | 数据源清单、质量评分 | 完整性、时延、丢包率 | 协议碎片化、接入成本高 |

| 架构选型 | 边云拓扑、容量预算 | 吞吐、可用性、可扩展性 | 过度设计、锁定单供应商 |

| 指标梳理 | 统一指标字典 | 口径一致性、复用率 | 同名不同义、版本漂移 |

| 治理策略 | 权限模型、审计规则 | 合规通过率、审计覆盖度 | 事后补丁、隐私风险 |

| 交付迭代 | 试点报告、规模化方案 | 迭代周期、问题关闭率 | 只做上线、不做运维 |

四、意义:数据采集系统设计的商业价值

(一)为什么企业需要它

- 把“看不见的过程”变成“可度量的指标”,例如生产良率、冷链断电时长、设备健康指数。

- 把“延迟的风险”变成“实时的预警”,例如温控越界、机器振动异常。

- 把“孤岛数据”变成“统一视图”,跨部门协作更顺畅 ❤️。

(二)当物联网遇见数据分析的化学反应

传感器负责“告诉你发生了什么”,边缘计算负责“当场处理该怎么办”,数据分析负责“下次如何避免再发生”。三者相互增强,形成数智闭环。

五、三大突破:物联网+边缘计算的优化路线

(一)突破一:时延压缩

在边缘节点进行数据过滤、聚合与预测,事件到洞察的时延从分钟级降到秒级,关键工序可实现“秒级预警”。

(二)突破二:流量瘦身

边缘侧只上传“有意义的变化”与特征向量,原始数据保留在本地存储或按需上云,带宽压力与云端成本显著下降。

(三)突破三:可信增强

在边缘执行签名与校验、加密传输与审计日志,确保从设备到云的链路可追溯,满足合规要求与跨域协作。

六、实战案例:问题突出性 → 解决方案创新性 → 成果显著性

(一)案例一:高端制造的“秒级良率防线”

背景:某高端制造企业在全国有7座工厂,部署220个关键传感器,采集温度、湿度、振动与图像数据。旧方案下,数据从机台到报表延迟平均18分钟,良率波动难以及时定位;跨部门指标口径不一,“同名不同义”导致决策失焦。

问题突出性:关键产品良率在旺季降至93.5%,每月报废成本约290万元;数据库写入峰值时丢包率达2.3%,设备健康指数难以复现,生产经理反馈“像在雾中开车”。

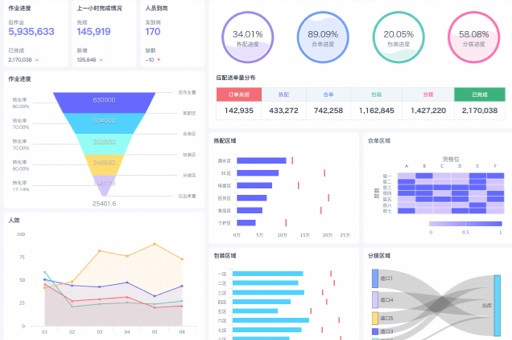

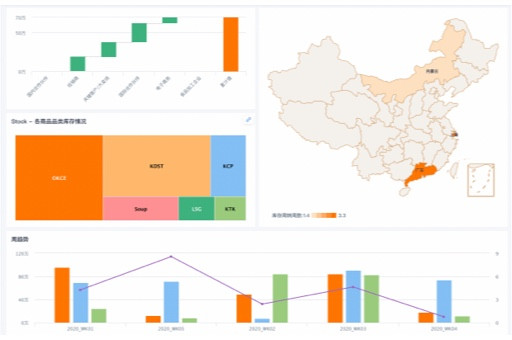

解决方案创新性:引入边云协同架构,边缘节点采用轻量容器编排与MQTT接入,时序数据库在边缘侧先缓存与聚合(如5秒窗口的中位数与标准差),只将异常段与特征上传;云端建立统一指标字典与权限模型,并部署观远数据的核心产品观远BI与观远Metrics,用“实时数据Pro”实现高频增量更新,“中国式报表Pro”快速搭建复杂产线报表,“AI决策树”自动识别堵点,管理层分钟级收到“数据追人”预警。

权威语录加持:Gartner副总裁分析师曾指出,“边缘计算的价值在于将决策尽可能靠近事件发生地,从而最大化时间价值。”该企业的技术总监也说,“当我们把处理挪到边缘,云只做该做的事,系统终于不再喘不上气。”

成果显著性:事件到洞察时延从18分钟降到2.5分钟(下降86%);良率回升至96.8%,每月报废成本下降38%;OEE从71%升至79%;数据库写入稳定性提升,峰值丢包率降至0.3%,云端存储成本下降28%。以下表格展示关键指标:

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化幅度 | 备注 |

|---|

| 事件到洞察时延 | 18分钟 | 2.5分钟 | -86% | 边缘聚合与异常上行 |

| 产品良率 | 93.5% | 96.8% | +3.3pp | 重点工序实时预警 |

| OEE整体设备效率 | 71% | 79% | +8pp | 边缘健康指数校准 |

| 云端存储成本 | 基准100% | 72% | -28% | 冷数据下沉与压缩 |

| 峰值丢包率 | 2.3% | 0.3% | -2.0pp | 协议统一与重传策略 |

(二)案例二:冷链零售的“保鲜护城河”

背景:一家全国连锁零售商在仓配门店部署冷柜与冷库传感器,上行数据频繁但价值稀疏,导致云端成本居高不下,业务只看日汇总,错过小时级异常。

问题突出性:每季度因温控异常造成的商品报损约480万元;跨部门对“温控越界”的定义不一致,质检与营运争执不断。

解决方案创新性:边缘节点实现温控异常检测与时序特征提取,采用“阈值+趋势”双重策略,只有越界事件与关键特征上传;云端用观远BI的“生成式AI”能力(观远ChatBI)支持自然语言查询,营运人员直接问“昨天南京区域3小时内温控越界的门店有哪些”,系统分钟级响应;指标用观远Metrics统一定义与口径,消除争议。

成果显著性:月度温控报损下降31%;区域共享冷链车调度效率提升18%;门店巡检频次从每日2次降至1次但风险未上升;质检与营运冲突工单减少42%。

七、如何进行数据采集系统设计:方法与落地

(一)架构选择与边云协同

- 边缘优先:在设备侧进行过滤、压缩与特征提取,减少不必要数据上行。

- 云端强化:集中治理与指标管理,提供多场景分析与报表。

- 协议统一:优先采用MQTT与OPC UA,减少网关碎片。

- 数据库分层:边缘时序库负责高频写入与短期留存,云端列式库承担历史分析与复合查询。

(二)指标与主数据:让口径先行

建议在建设初期就引入统一指标管理平台(如观远Metrics),将“良率、OEE、温控越界”等指标的口径与计算逻辑固化在字典中,再向应用层开放。经验显示,这一步比后期纠错更省钱。

(三)数据采集系统设计与实现:从试点到规模化

- 试点工位或试点门店,验证边缘处理策略与网络稳定性。

- 建立观测性:对丢包、延迟、重传、写入峰值、查询命中率可观测。

- 灰度扩容:按照数据量与热点场景逐步扩容,避免“一步到位”的风险。

- 运营闭环:通过“数据追人”主动推送预警与报告,让业务与数据真正发生互动。

八、最佳实践与数据库管理避坑:专家不会告诉你的5个秘密

(一)数据采集系统设计的最佳实践

- 样本优先而非全量执念:边缘侧优先上传能解释变化的小样本与特征,提升信噪比。

- 指标版本化管理:指标字典要有版本号与变更记录,审计时才有话可说。

- 冷热分级与保留策略:高频数据短期留在边缘,云端仅保留必要明细与聚合。

- 安全策略左移:在边缘执行设备认证、签名与加密,避免云端“亡羊补牢”。

- 人机协同:用生成式AI降低使用门槛,让业务人员也能“开口即分析”。

(二)数据库管理的5个秘密(避坑指南)

- 写入与查询分治:时序库负责写入与近时查询,历史复盘用列式或对象存储加外表映射。

- 压缩与编码策略:对高频数值开启差分编码与块压缩,云端成本直接降。

- 自愈与重传:对不稳定网络配置包序列与断点续传,丢包问题不再靠“玄学”。

- 索引非万能:高并发写入下谨慎索引,更多依赖时间分区与倒排结构。

- 指标口径是王:95%企业真正的痛点不是引擎,而是同名不同义的“指标内耗”。

九、把工具用对:观远数据与观远BI 6.0助力敏捷决策

(一)公司与使命

观远数据成立于2016年,总部位于杭州,以“让业务用起来,让决策更智能”为使命,深耕零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业,服务、、、等500+领先客户,曾获老虎环球基金领投的2.8亿元C轮融资,创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学等名校。

(二)核心产品:观远BI一站式智能分析平台

- 贯通全流程:打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到应用。

- 实时数据Pro:支持高频增量更新,契合边缘上行与云端近实时分析。

- 中国式报表Pro:兼容Excel习惯,复杂报表构建更快。

- 智能洞察与AI决策树:把业务分析思路转化为智能决策树,自动生成结论报告。

- 观远Metrics与观远ChatBI:统一指标、问答式BI,分钟级数据响应与交互。

(三)观远BI 6.0的四大模块

- BI Management:企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用。

- BI Core:端到端易用,业务人员短训即可完成80%的数据分析。

- BI Plus:针对实时分析与复杂报表等具体场景。

- BI Copilot:结合大语言模型,自然语言交互与智能报告生成,降低门槛。

应用亮点:通过“数据追人”功能,跨终端推送报告与预警;统一口径沉淀业务知识库,解决“同名不同义”;生成式AI加速分析,真正做到“让业务用起来”。这些能力与边缘计算协同,帮助企业把“事件现场的即时洞察”无缝送至决策桌面 ⭐。

十、结语:用三步把数据从豆磨到杯

(一)最后的行动清单

- 明确场景与指标:从业务问题出发,而非技术名单出发。

- 边缘先行与云端治理:让时延、成本与可信,成为可控变量。

- 选择能陪你跑到终点的平台:如观远BI与观远Metrics,将数据从“能接入”变为“会决策”。

当物联网遇上数据分析,边缘计算让时间价值最大化,数据库管理让成本结构友好化,统一指标让协作顺畅化。把这三大突破落到采集系统设计中,企业就能在繁忙的生产与流通现场,喝到一杯稳定又有风味的“数据咖啡”。

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作 点击这里

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。