一、70%企业停留在指标表面拆解

在如今这个数据驱动决策的时代,BI报表工具在各个行业都发挥着至关重要的作用,尤其是在金融风控领域,通过BI报表与机器学习的结合,能更好地为金融机构保驾护航。然而,现实情况却有些不太乐观。据不完全统计,大约70%的企业在使用BI报表工具进行数据分析时,仅仅停留在指标的表面拆解上。

.png)

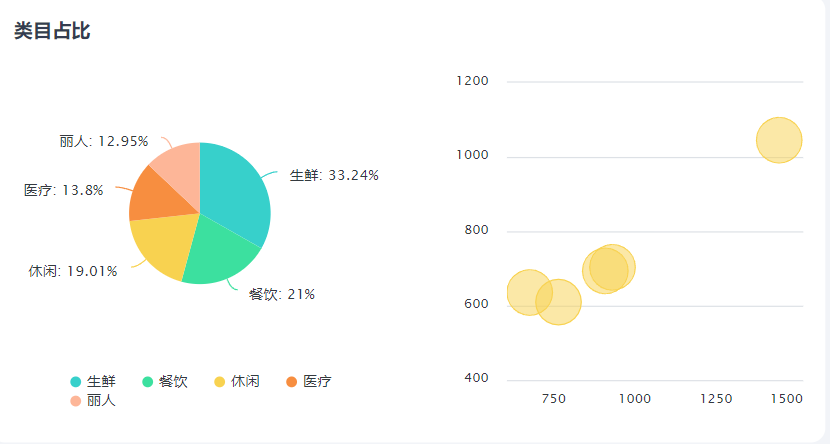

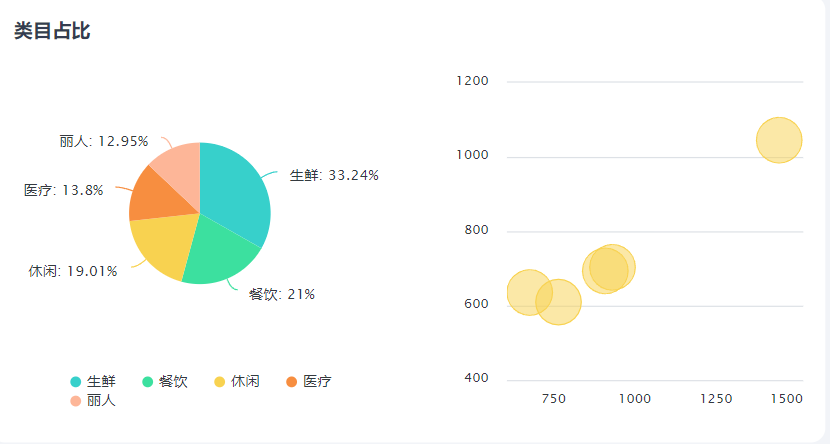

以电商场景为例,很多电商企业在分析销售数据时,只是简单地关注销售额、订单量、客单价等基础指标。他们会将这些指标按月、按季度、按年进行拆解,看看每个时间段的变化情况。比如,某个电商企业发现上个月的销售额同比增长了20%,他们可能就会觉得业务发展态势良好。但实际上,这种表面的指标拆解并不能深入了解业务的本质。

在传统报表与BI工具的对比中,传统报表往往只能呈现固定格式的数据,对于指标的拆解也相对简单。而BI工具虽然具备更强大的数据分析和可视化能力,但如果企业没有正确使用,也会陷入表面拆解的误区。

在金融风控场景下,表面的指标拆解可能会导致风险评估不准确。例如,仅仅关注借款人的收入水平这一指标,而不深入分析其收入来源的稳定性、负债情况等其他相关指标,就可能会误判借款人的还款能力,从而增加金融机构的风险。

为了避免这种情况,企业需要转变思维方式,不仅仅满足于表面的指标拆解,而是要深入挖掘数据背后的信息。比如,在电商场景中,可以进一步分析不同渠道的销售额贡献、不同用户群体的购买行为差异等。在金融风控中,要综合考虑多个维度的指标,建立更全面的风险评估模型。

二、动态权重模型提升决策精度

在BI报表应用于金融风控的过程中,为了克服仅仅停留在指标表面拆解的问题,提升决策精度,动态权重模型应运而生。

传统的指标分析往往采用固定权重的方式,即每个指标在最终的决策结果中所占的比重是固定不变的。但在实际情况中,不同的指标在不同的时间、不同的场景下,其重要性是会发生变化的。例如,在电商的促销活动期间,订单量这个指标的重要性可能会相对提高,而在平时,客单价的重要性可能更为突出。

动态权重模型就是能够根据实际情况,自动调整各个指标权重的一种模型。以一家位于北京的初创金融科技公司为例,他们在利用BI报表进行金融风控时,引入了动态权重模型。该公司通过对历史数据的分析,发现借款人的信用记录、收入水平和负债情况这三个指标对还款能力的影响较大。但在经济形势较好的时候,收入水平的权重相对较高;而在经济形势不稳定时,信用记录的权重则会上升。

通过建立动态权重模型,该公司能够更准确地评估借款人的风险。具体来说,他们会根据实时的市场数据、行业动态等因素,不断调整各个指标的权重。比如,当行业整体违约率上升时,信用记录的权重会增加,从而使得风险评估结果更加保守,降低金融机构的潜在损失。

在电商场景下,动态权重模型同样适用。比如,一家上市的电商企业在分析用户购买行为时,会根据不同季节、不同促销活动等因素,调整商品浏览量、加购量、购买转化率等指标的权重。这样可以更精准地了解用户需求,优化营销策略。

与传统的固定权重模型相比,动态权重模型能够更好地适应复杂多变的业务环境,提升决策的精度和可靠性。

三、双向校验机制防数据失真

在BI报表的应用过程中,数据的准确性是至关重要的。无论是在金融风控领域,还是在电商场景中,一旦数据失真,就会导致错误的决策,给企业带来巨大的损失。为了防止数据失真,双向校验机制成为了一种有效的手段。

所谓双向校验机制,就是从数据的输入和输出两个方向进行校验,确保数据的准确性和完整性。在数据输入阶段,企业需要对采集到的数据进行严格的审核和清洗。以金融风控为例,借款人提交的申请资料中可能会存在虚假信息,如虚报收入、隐瞒负债等。通过双向校验机制,金融机构可以将借款人提供的数据与第三方数据源(如征信机构、税务部门等)进行比对,核实数据的真实性。

在电商场景中,数据输入的校验同样重要。比如,商品的库存数据、价格数据等,如果输入错误,就会导致销售混乱。企业可以通过系统自动校验和人工审核相结合的方式,确保数据的准确性。

在数据输出阶段,双向校验机制主要是对生成的报表和分析结果进行再次验证。以BI报表中的可视化看板为例,企业需要确保看板上展示的数据与原始数据一致,并且分析结果符合逻辑。比如,在金融风控的风险评估报表中,如果某个借款人的风险评级突然发生了异常变化,就需要通过双向校验机制,检查数据的来源、计算过程等是否存在问题。

一家位于上海的独角兽电商企业,在使用BI报表工具时,就建立了完善的双向校验机制。他们不仅对每天采集的销售数据、用户数据等进行实时校验,还会定期对历史数据进行回溯性校验。通过这种方式,该企业有效地避免了数据失真的问题,提高了决策的准确性。

双向校验机制就像是数据的“安全卫士”,为企业的BI报表应用提供了可靠的保障,确保企业能够基于准确的数据做出正确的决策。

四、指标拆解过度反噬决策效率

虽然指标拆解对于数据分析和决策非常重要,但并不是拆解得越细越好。在实际应用中,过度的指标拆解可能会反噬决策效率。

在金融风控领域,一些金融机构为了更精确地评估风险,会对各种指标进行极其细致的拆解。比如,将借款人的收入指标拆分成工资收入、投资收入、兼职收入等多个子指标,每个子指标又进一步细分。虽然这种拆解方式在理论上可以更全面地了解借款人的情况,但在实际操作中,会导致数据处理量大幅增加,分析过程变得复杂繁琐。

以一家位于深圳的初创金融公司为例,他们在初期为了提高风险评估的准确性,对借款人的各项指标进行了过度拆解。结果,每次进行风险评估时,都需要花费大量的时间和人力来处理这些细分指标,导致审批流程延长,客户体验下降。而且,由于指标过多,还可能会出现数据矛盾或相互干扰的情况,影响最终的决策结果。

在电商场景中,过度的指标拆解同样会带来问题。比如,一家电商企业为了分析用户的购买行为,将用户的浏览路径拆分成几十个步骤,每个步骤又对应多个指标。这样一来,虽然可以获得非常详细的用户行为数据,但在实际分析时,很难从中提取出有价值的信息,反而会让决策者陷入数据的海洋中,无法快速做出决策。

此外,过度的指标拆解还会增加企业的成本。无论是在数据采集、存储还是分析方面,都需要投入更多的资源。因此,企业在进行指标拆解时,需要把握好一个度,根据实际业务需求和决策目标,合理地选择需要拆解的指标和拆解的程度。

总之,指标拆解是一把双刃剑,企业需要在准确性和效率之间找到平衡,避免过度拆解对决策效率造成负面影响。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)