一、前言:数据时代的“甜蜜烦恼”

嘿,朋友,你是否也遇到过这样的场景?清晨,你泡好一杯咖啡,准备迎接新一天的数据挑战,却发现系统里的报表还在“龟速”加载中, dashboard上的数据还是昨天甚至前天的。那一刻,是不是感觉手里的咖啡都不香了?☕

欢迎来到数据时代的“甜蜜烦恼”。数据,是现代企业的“石油”,但如果开采和运输的“管道”——也就是我们的通用数据连接器——堵塞了,再丰富的“油田”也只会变成一堆无法变现的数字。通用数据连接器,作为打通企业内部ERP、CRM、OA以及外部SaaS服务等“数据孤岛”的关键桥梁,它的性能直接决定了企业数据驱动决策的效率。然而,随着数据量的爆炸式增长,很多企业发现,这座桥梁正变得越来越拥挤,甚至不堪重负。

“我们曾经以为,只要把所有数据源连起来,就能洞察一切。但后来发现,连接只是步,让数据‘快’速、‘稳’定地流动起来,才是真正的挑战。”一位合作多年的零售业CEO朋友曾向我如此感叹。他的困惑,代表了无数正在数字化转型浪潮中挣扎的企业。今天,作为一名在企业服务领域摸爬滚打了15年的老兵,我就来为你揭秘,那些能让你的数据连接器性能飙升的秘诀。准备好了吗?让我们一起给数据流插上翅膀!❤️

二、性能瓶颈大揭秘:你的数据连接器为何“慢半拍”?

在优化之前,我们得先搞清楚问题出在哪。就像医生看病,得先“望闻问切”才能对症下药。通用数据连接器的性能瓶颈,通常隐藏在以下几个“魔鬼”细节中。

(一)数据同步策略:是“地毯式轰炸”还是“精确制导”?

.png)

很多企业在初期设置数据同步时,为了图省事,往往采用“全量同步”的策略。这意味着,无论数据是否发生变化,每天定时将源系统的数据完完整整地重新拉取一遍。当数据量不大时,这似乎没什么问题。但想象一下,当你的用户表达到千万级别,订单数据每天新增百万条时,这种“地札式轰炸”不仅会给源系统带来巨大的查询压力,更会长时间占用网络带宽和目标数据库的写入资源,性能不慢才怪!

(二)API调用方式:是“蚂蚁搬家”还是“集中运输”?

API(应用程序接口)是连接器与各个应用对话的“语言”。但如果对话方式不对,效率也会大打折扣。一个常见的性能杀手是“N+1查询问题”。比如,为了获取100个用户的详细信息,程序先查询出100个用户ID,然后循环这100次,每次单独调用API查询一个用户的详情。这就像让100只蚂蚁每只搬一粒米,和用一辆卡车一次性运走100粒米,效率天差地别。这种高频、零散的API请求会产生大量的网络开销和握手时间,是拖慢性能的元凶之一。

(三)资源管理:是“竭泽而渔”还是“可持续发展”?

数据连接的过程,本质上是对服务器CPU、内存、网络IO等资源的消耗。如果没有合理的资源管理机制,很容易出现“失控”的场面。比如,缺乏有效的连接池技术,每次数据同步都创建新的数据库连接,用完即弃,频繁的创建和销毁连接本身就是巨大的性能开销。再比如,对API的调用没有速率限制,某个任务瞬间产生海量请求,可能直接导致源系统API接口被熔断,甚至拖垮整个服务。这种“竭泽而渔”的方式,显然无法支撑起稳定高效的数据中台。

三、三大性能优化秘诀:让数据“飞”起来 ⭐⭐⭐⭐⭐

好了,找到了病根,我们就可以“对症下药”了。下面这三个秘诀,是我从无数项目中提炼出的“金科玉律”,它们能有效解决上述问题,让你的数据流动效率实现质的飞跃。

(一)秘诀一:从“全量”到“增量”,实施智能同步策略

抛弃“一刀切”的全量同步吧!聪明的做法是采用“增量同步”。简单来说,就是只同步那些自上次同步以来发生变化(新增或修改)的数据。实现增量同步的关键,通常是利用源数据表中的时间戳字段(如`create_time`或`update_time`)。

具体操作是:连接器在每次同步任务成功后,记录下当前同步到的最大时间戳。下一次任务启动时,只需查询并拉取时间戳大于该记录的数据即可。这种“精确制导”的方式,能将数据同步量降低90%以上,极大地减轻了源系统和网络传输的压力。👍🏻

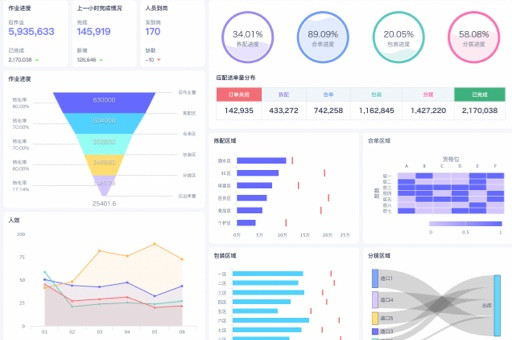

这方面,市面上领先的BI产品已经做得非常出色。例如,**观远数据**提供的**实时数据Pro**功能,就支持高频的增量更新调度,能够准实时地捕捉业务系统的数据变化,为需要高时效性决策的场景(如实时销售战报、产线监控)提供了强大的技术支撑。

(二)秘诀二:从“单点”到“批量”,拥抱API聚合与批处理

针对“N+1查询”这类问题,解决思路就是“化零为整”。尽可能使用支持批量操作的API。一次请求,传递一个ID列表,返回一个包含所有对应信息的集合。如果对方API不支持批量操作怎么办?我们可以在连接器层面设计一个“API聚合层”。

这个聚合层可以收集一定时间窗口内(比如100毫秒)或者一定数量(比如50个)的单点请求,然后打包成一次或几次批量请求发往后端服务。虽然会带来微小的延迟,但相比于成百上千次网络往返的开销,整体性能的提升是巨大的。这就像拼车,虽然需要等其他乘客,但远比每个人都自己开车要高效得多。

(三)秘诀三:从“粗放”到“精细”,引入连接池与异步化

对于资源管理,我们需要引入更精细的控制手段。首先是“连接池技术”。它预先创建并维护一定数量的数据库或API连接,当任务需要连接时,直接从池中获取一个现成的,用完后不是销毁,而是归还到池中供其他任务复用。这极大地避免了频繁创建和销毁连接带来的开销,是提升数据密集型应用性能的标配。

其次是“异步处理”。对于那些非核心、耗时较长的数据同步任务,可以采用异步执行的方式。主程序将任务抛入一个消息队列后,就可以立即返回,继续处理其他请求,而后台的消费者进程则从队列中取出任务慢慢执行。这样,即使用户发起了一个非常耗时的数据更新请求,也不会导致整个应用界面卡死,用户体验大大提升。

四、案例深度剖析:某头部快消品牌如何实现300%的决策效率飞跃

理论说再多,不如一个活生生的案例有说服力。我们曾服务过一家国内知名的快消品牌L公司,它在全国有数千家门店,线上线下渠道众多。在合作之前,他们正被数据问题搞得焦头烂额。

(一)问题突出性:L公司每天早上的营销晨会,本应是基于最新销售数据做决策的“会议”,却常常变成“数据等待会”。负责数据分析的同事,需要花费整个凌晨的时间,手动从各个系统(ERP、POS、天猫、等)导出数据,经过复杂的清洗整合,才能在早上9点前勉强做出一份前一天的销售报表。决策永远慢一步,市场机会转瞬即逝。

(二)解决方案创新性:在引入**观远数据**的一站式智能分析平台后,我们为L公司量身定制了一套全新的数据连接与分析方案。首先,利用通用数据连接器的能力,打通了其散落在各处的20多个数据源。核心的改变在于:

- 我们摒弃了原有的全量、手动的同步方式,为所有核心业务系统(如订单、库存)配置了基于时间戳的“增量同步”任务,同步频率从“每天1次”提升到“每15分钟1次”。

- 针对需要从门店POS系统获取数据的场景,我们改造了API调用逻辑,将之前逐个门店查询的方式改为了“批量查询”,一次API调用即可获取上百家门店的数据,请求次数下降了99%。

- 整个数据处理流程由**观远BI**平台自动化调度,分析师不再需要“人肉”操作,平台强大的**BI Management**企业级底座保障了大规模应用下的安全与稳定。

(三)成果显著性:改变是惊人的。仅仅一个月后,L公司的“数据时差”被彻底抹平。我们可以通过下面这张表格直观地看到效果对比:

| 关键指标 | 优化前 | 优化后 (使用观远数据平台) | 效果提升 |

|---|

| 核心报表数据时效性 | T+1 日 | 准实时 (15分钟延迟) | 决策效率提升超300% |

| 数据同步总耗时 | 约4-5小时/天 | 全天候自动增量,峰值低于30分钟 | 时间成本降低90%以上 |

| 数据分析师工作模式 | 80%时间用于“取数”和“洗数” | 80%时间用于“业务洞察”和“价值分析” | 人力价值回归业务本身 |

| 源系统服务器负载 | 夜间高峰达90% | 全天平稳在40%以下 | 系统稳定性大幅提升 |

正如L公司的CIO在项目复盘会上所说:“过去我们是在用后视镜开车,现在,**观远数据**为我们装上了一块高清的前挡风玻璃,甚至还有了实时导航。”

五、不止于快:当性能遇上安全与AI

当然,一味追求“快”是危险的。在数据连接的世界里,性能和安全是车之两轮、鸟之双翼,缺一不可。在进行性能优化的同时,必须建立完善的安全保障体系。例如,通过统一的API网关进行身份认证、权限控制和流量整形;对传输和存储的数据进行加密;实施严格的数据访问审计,确保每一次数据流动都有迹可循。这恰恰是**观远数据**这类企业级平台的优势所在,其**BI Management**模块就是为了保障安全稳定的大规模应用而生。

展望未来,AI与大模型的结合,正在为通用数据连接器赋予新的想象力。想象一下,未来的数据连接不再需要复杂的配置。业务人员只需用自然语言提出需求,比如对**观远ChatBI**说:“帮我分析一下最近一个月华南大区所有门店的口红品类销售趋势,并和去年同期对比。”AI就能自动理解你的意图,智能地选择数据源、规划最优的连接和查询路径、完成分析并生成报告。这已经不再是科幻,以**观远数据**为代表的创新者,正致力于让“人人都是数据分析师”的愿景,通过“让业务用起来,让决策更智能”的使命,加速成为现实。

总而言之,通用数据连接器的性能优化,绝非一个单纯的技术课题,它关乎企业决策的敏捷度、业务创新的速度,乃至整个数字化转型的成败。希望今天分享的秘诀,能为你拨开迷雾,让你在数据的星辰大海中,航行得更快、更稳、更远!

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)